Куда едет автобусная Россия?

Автобусные перевозки играют ключевую роль в работе транспорта России. Это следствие их высокого социально-экономического значения в жизни общества и выполнения одной из важнейших гарантий государства — свободы передвижения.

На первых ролях

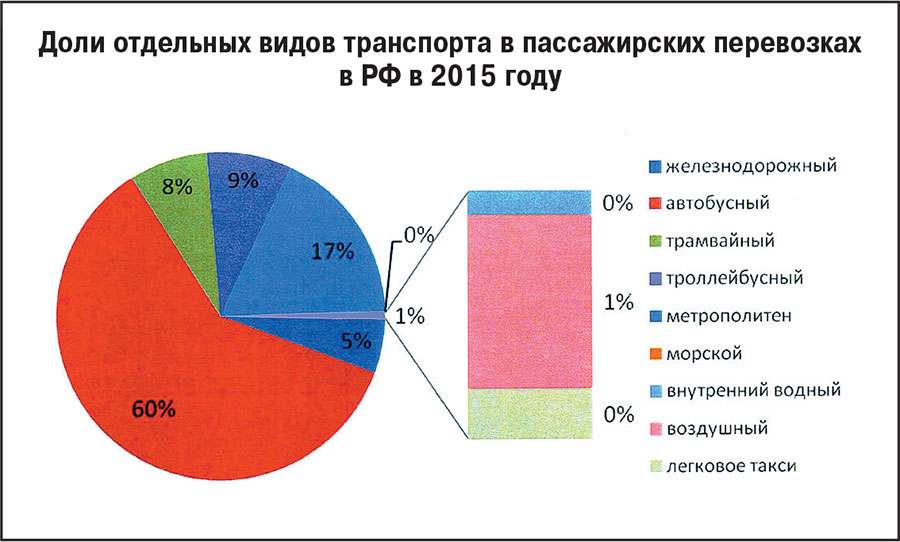

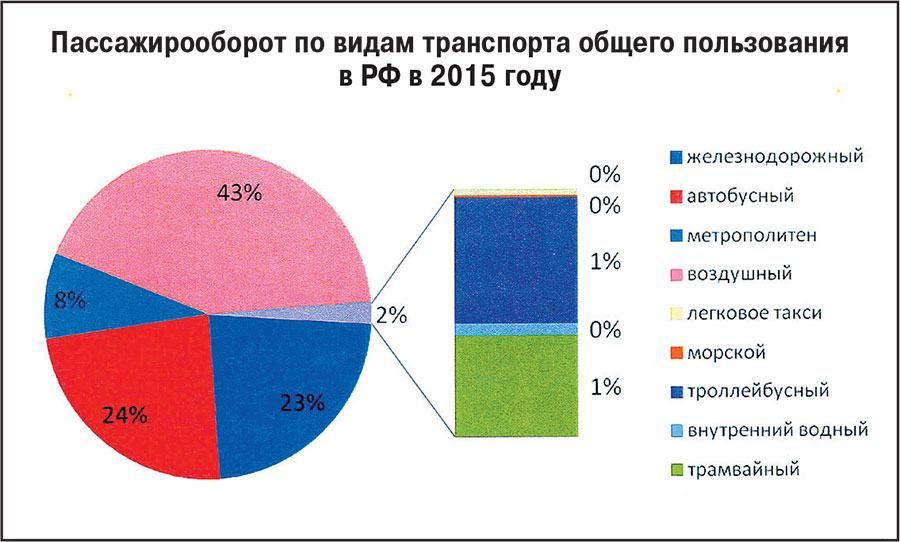

На автобусные перевозки в России приходится 60% от общего количества перевозимых пассажиров всеми видами транспорта и до четверти пассажирооборота. По данным Минтранса РФ, подвижность населения на транспорте общего пользования снизилась в 2016 г. на 4,3% к уровню 2015 г., и составила 3,6 тыс. пасс. км на 1 человека, что обусловлено снижением деловой активности и реальных доходов населения (96,0% к уровню 2015 г.). В структуре перевозок пассажиров всеми видами транспорта по видам сообщений автобусный транспорт занимает около 1,7% в международном, 40% во внутригородском, 47% в пригородном и 31% в междугородном сообщении. Автобусный транспорт обеспечивает регулярными внутригородскими перевозками почти 1,6 тыс. городов и поселков городского типа, или 68% от их общего числа; им обслуживается в пригородном и междугородном сообщении около 85 тыс. сельских населенных пунктов, что составляет 55% от их общего количества.

В период проведения экономических реформ в начале 1990-х годов доминирующее положение в сфере автотранспорта занял негосударственный сектор. Частными предприятиями выполняется около 96% перевозок грузов и 21% перевозок пассажиров. За прошедший период произошло разукрупнение автотранспортных предприятий, при этом средний размер парка одного предприятия снизился почти в 15 раз. Одновременно по сути ликвидирована производственно-техническая база автотранспортных предприятий. Трансформация отрасли сопровождалась передачей большинства функций управления с федерального на региональный и местный уровни (нередко без должной передачи необходимых полномочий и финансовых ресурсов). В итоге, для сложившейся в стране системы управления автотранспортом характерно видимое противоречие между резким усложнением объекта управления с одной стороны и недостаточной ролью государства в регулировании его функционирования и развития — с другой. Попытки устранить это противоречие с помощью механизмов саморегулирования ни к чему не привели.

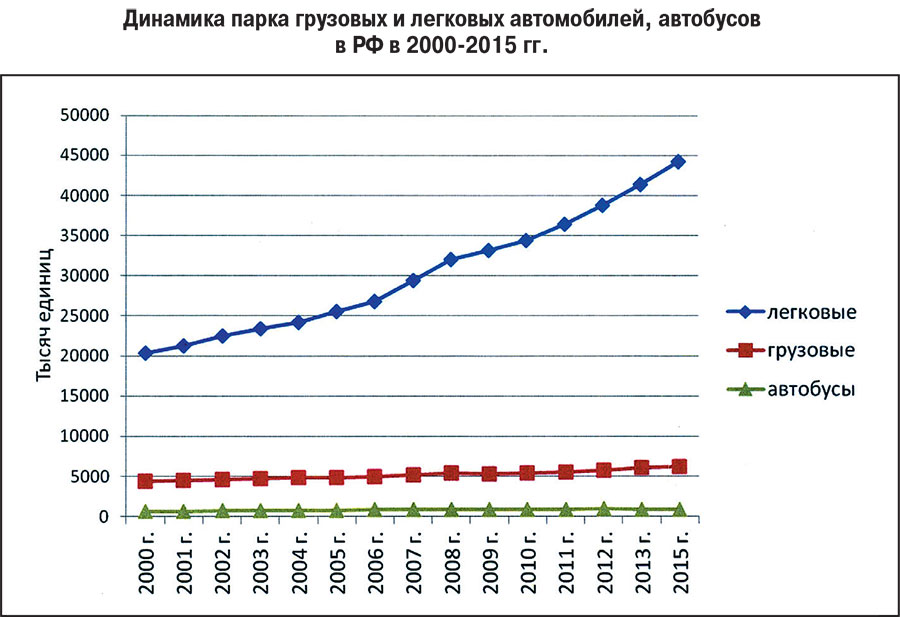

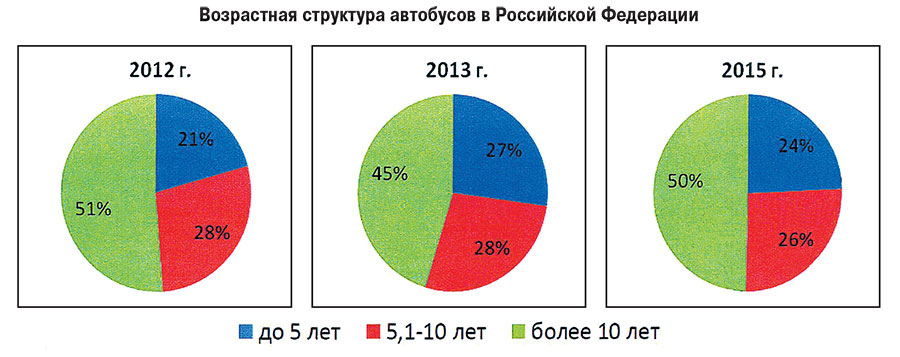

По данным на 2016 г., на территории РФ зарегистрировано 872 582 автобуса. Из них 58% приходится на категорию М2 и 42% на категорию МЗ. Причем 62% машин категории М2 зарегистрировано на физических лиц, в то время как большая часть автобусов категории МЗ — 67% — принадлежат юридическим компаниям. В структуре автопарка РФ автобусы занимают 1,5%. Число эксплуатируемых автобусов общего пользования на 100 тыс. человек населения составляет 60 единиц. Около половины автобусов имеют возраст свыше 10 лет. Самая тяжелая ситуация сложилась в Автономной Республике Крым и Севастополе, в которых средний возраст пассажирского автопарка превышает 15 лет.

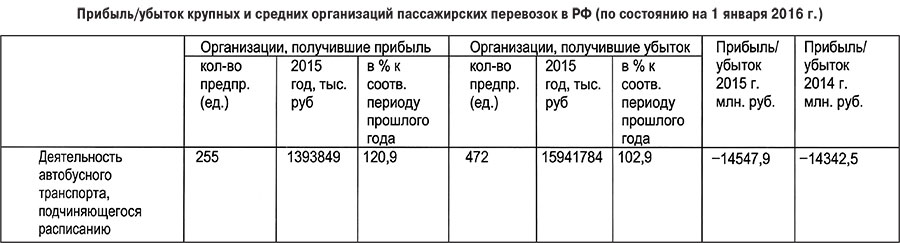

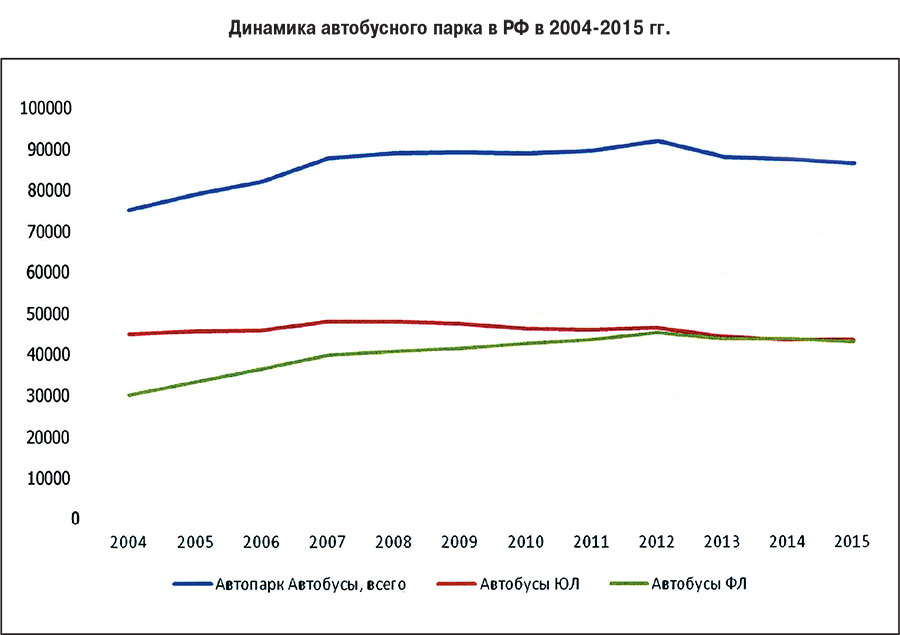

По статистике общее количество автобусов в РФ за последние 3 года медленно снижается. Кроме того, если в 2004 г. большая часть парка принадлежала юридическим организациям, то сегодня соотношение юридических и физических лиц — владельцев автобусов — примерно равное. Автобусные перевозки в России, как и во многих других странах, являются убыточными. Более 2/3 предприятий без поддержки извне не имеют возможности обновить свой подвижной состав. Междугородные перевозки в России связывают автобусным сообщением населенные пункты внутри области, а также города, расположенные в разных областях и регионах страны. Население, как правило, предпочитает автобусные перевозки на малые и средние расстояния до 150-200 км, а также на дальние расстояния на территориях со слабо развитой железнодорожной сетью.

Если до 2013 г. автобусы обходились населению дороже, чем проезд в плацкартном вагоне, то уже с 2014 г. ситуация изменилась. По данным Росстата, с 2007 по октябрь 2015 г. прирост цен на билеты междугородных автобусных направлений составил 113%. За тот же период проезд в плацкартных вагонах подорожал на 207% в нефирменных поездах дальнего следования и на 209% — в фирменных. Тем самым конкурентные преимущества автобусов по сравнению с железнодорожным транспортом в последние годы заметно возросли.

Частными предприятиями в России выполняется 21% перевозок пассажиров

В русле законов

В 2015 г. принят Федеральный закон об организации регулярных пассажирских перевозок (№ 220-ФЗ), призванный ужесточить регулирование рынка транспортных услуг. Согласно закону, вступившему в полную силу в июле 2016 г., все перевозчики, работающие на регулярных маршрутах, теперь должны иметь не только лицензию, но и маршрутную карту на каждый вид транспорта с подробным планом рейса и расписанием. Отсутствие такого документа грозит крупным штрафом.

Около половины автобусов имеют возраст свыше 10 лет

Но в законе отсутствует понятие «туристические перевозки», поэтому услуги по доставке туристов попадают в разряд заказных перевозок, для которых получение маршрутной карты не требуется. Поскольку туристические перевозки относятся к разовым, они не подлежат субсидированию. Вместе с тем регионы России обладают огромным потенциалом для развития туристических проектов, но один из барьеров для развития туризма — огромные расстояния от городов до исторических и природных достопримечательностей, что делает стоимость перевозки крайне высокой. При субсидировании автобусных перевозок из бюджета путешествия по России могли бы стать более привлекательными.

Минэкономразвития РФ разработало проект концепции долгосрочного госрегулирования межрегиональных пассажирских перевозок, а также план мероприятий по ее реализации. Центральным звеном указанной модели является государственный транспортный контракт — долгосрочный договор между государством и перевозчиком. В соответствии с ним перевозчик обязуется осуществлять в период действия контракта перевозки пассажиров в размерах и с установленной периодичностью движения, в соответствии с уровнем качества, не ниже утвержденного стандарта транспортного обслуживания, и по тарифам не выше установленных государственным транспортным контрактом, а государство обязуется предоставлять субсидии указанному перевозчику. Разработчик концепции предлагает прекратить практику двойного субсидирования, когда на одном маршруте субсидируются разные виды транспорта. Предполагается, что на маршрутах до 300 км оптимален автомобильный вид транспорта и пригородные поезда, на расстоянии от 300 до 2 тыс. км — железнодорожный, свыше 2 тыс. — авиация. Соответственно, субсидированию на маршруте будет подлежать наиболее оптимальный вид транспорта. Это базовый подход, из которого могут быть сделаны исключения, так как есть различия в транспортной обеспеченности в разных частях страны. Сами маршруты, согласно проекту концепции, будут подразделены на коммерческие (не требующие субсидий), безальтернативные (подлежат субсидированию) и убыточные для перевозчиков.

Более 2/3 предприятий без поддержки извне не имеют возможности обновить свой подвижной состав

Проблемы, которые надо решать

Прямое государственное управление сферой пассажирского автомобильного транспорта в РФ выражается в лицензировании, распределении маршрутов среди перевозчиков на конкурсной основе при перевозках в регулярном городском, пригородном и междугородном сообщениях и выдаче разрешений на право осуществления регулярных перевозок по определенным маршрутам в международном сообщении. Государство регулирует тарифы на городские, пригородные и местные регулярные автобусные перевозки, которые в какой-то части дотируются из бюджетов, а нерегулярные перевозки и пассажирские перевозки на дальние расстояния организуются на принципах самоокупаемости. Это приводит к возникновению сложных, зачастую взаимосвязанных проблем.

Во-первых, малообеспеченные слои населения, проживающие в небольших, зачастую отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, к которым не проложены автодороги хорошего качества, не имеют широкой транспортной возможности проехать к районным, областным и другим региональным центрам для удовлетворения своих социальных и бытовых потребностей. Безальтернативность побуждает пассажиров использовать транспортные средства любого качества и по любой предложенной цене перевозки.

Во-вторых, низкая покупательская способность большинства пассажиров ведет к появлению на маршрутах, пользующихся спросом, «серых» перевозчиков, юридически не допущенных к регулярным перевозкам пассажиров. Выполняя маршрутные пассажирские перевозки под видом заказных, они при этом уклоняются от выдачи билетов (заключения договоров перевозки), уплаты налогов, демпингуют, снижая цену за проезд на 10-30% и более. Подобная недобросовестная конкуренция делает низкорентабельной, а в ряде случаев и вовсе нерентабельной работу легальных перевозчиков, допущенных к регулярным перевозкам на данном направлении, и серьезно снижает уровень безопасности и комфорт перевозок.

В-третьих, ввиду низкого уровня доходности автобусных перевозок перевозчики не имеют финансовой возможности приобрести современные машины большой вместимости.

В последнее десятилетие на междугородных маршрутах заметно возросло количество эксплуатируемых автобусов зарубежных марок

Основным фактором, влияющим на доходность перевозок, является величина тарифов на перевозки. При перевозках пассажиров в международном и междугородном регулярном сообщении, нерегулярных перевозках величина тарифов устанавливается перевозчиками и является договорной. Однако низкий уровень доходов граждан, особенно в сельской местности, высокая конкуренция на рынке пассажирских автоперевозок заставляют перевозчиков устанавливать цены на свои услуги на пороге рентабельности. С одной стороны, благодаря этому автотранспорт успешно конкурирует с железнодорожным и даже с авиатранспортом при перевозках пассажиров на средние и дальние расстояния. С другой стороны, демпинг приводит к экономии на инвестициях в развитие, а зачастую к серьезным проблемам (в том числе в сфере безопасности дорожного движения), в результате которых в конечном итоге страдают потребители транспортных услуг.

Основным фактором, влияющим на доходность перевозок, является величина тарифов на перевозки

Почти все отечественные транспортные компании сталкиваются с нехваткой водителей категории D. В числе основных причин этого — низкая заработная плата при высоких физических и моральных нагрузках, несоблюдение условий труда и отдыха водителей и кондукторов, недостатки существующих систем подготовки водителей, не способных удовлетворить потребности отрасли в квалифицированных кадрах.

Субсидирование убыточных перевозок производится не повсеместно. В ряде случаев субсидий государства не хватает не только для развития компаний, но и для покрытия их расходов. В то же время перевозчики сталкиваются с несопоставимо высокой стоимостью нового подвижного состава вследствие высоких таможенных пошлин, налогов и различных видов сборов, в частности «утилизационного сбора», который начал применяться в РФ.

Почти все отечественные транспортные компании сталкиваются с нехваткой водителей категории D

Для рынка городских, пригородных и местных перевозок характерно наличие большого числа «серых» перевозчиков. Помимо этого, здесь встречаются так называемые «перевозчики-арендаторы». Победитель конкурса на обслуживание регулярного маршрута — перевозчик-арендатор — передает право обслуживания маршрута третьему лицу путем ежедневной продажи путевых листов. Таким образом, перевозчик-арендатор не несет расходов по ремонту подвижного состава, на оплату труда, закупку запасных частей, горюче-смазочных материалов и т.д., в отличие от перевозчика, имеющего собственный подвижной состав. Не являясь владельцем машин, перевозчик-арендатор не страхует свою гражданско-правовую ответственность, соответственно, не несет ответственность ни перед пассажирами, ни перед другими автовладельцами в случае ДТП. Указанная ситуация, сложившаяся во многих государствах Евразии, свидетельствует о необходимости совершенствования системы регулирования общественного пассажирского транспорта, перехода к качественным критериям допуска на рынок, а также использования наилучших международных практик.

Сегодня наблюдается существенное отставание в развитии туристических автобусных перевозок как на национальном уровне, так и в международном сообщении