АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ «ТРЕХОСКИ»

ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале 1930-х годов идея повышения проходимости грузовых автомобилей путем создания на их базе трехосных конструкций с ведущей задней тележкой была одной из самых популярных во всем мире. Разработки в этом направлении велись и на АМО, и на автосборочном «фордовском» заводе в Канавино (еще до пуска нижегородского автогиганта), и на ЯГАЗе в городе Ярославле (сейчас завод выпускает двигатели ЯМЗ). Все эти работы, так или иначе, курировались НАТИ.

В период с июня по сентябрь 1931 г. силами КБ Автомобильного отдела НАТИ были спроектированы десять модернизированных конструкций автомобилей большого тоннажа для ЯГАЗа (серия Я-Х). В семейство вошли трехосные грузовики с червячной главной передачей, седельный тягач и автобусы. Для их постройки всю документацию в 1932 г. передали в Ярославль.

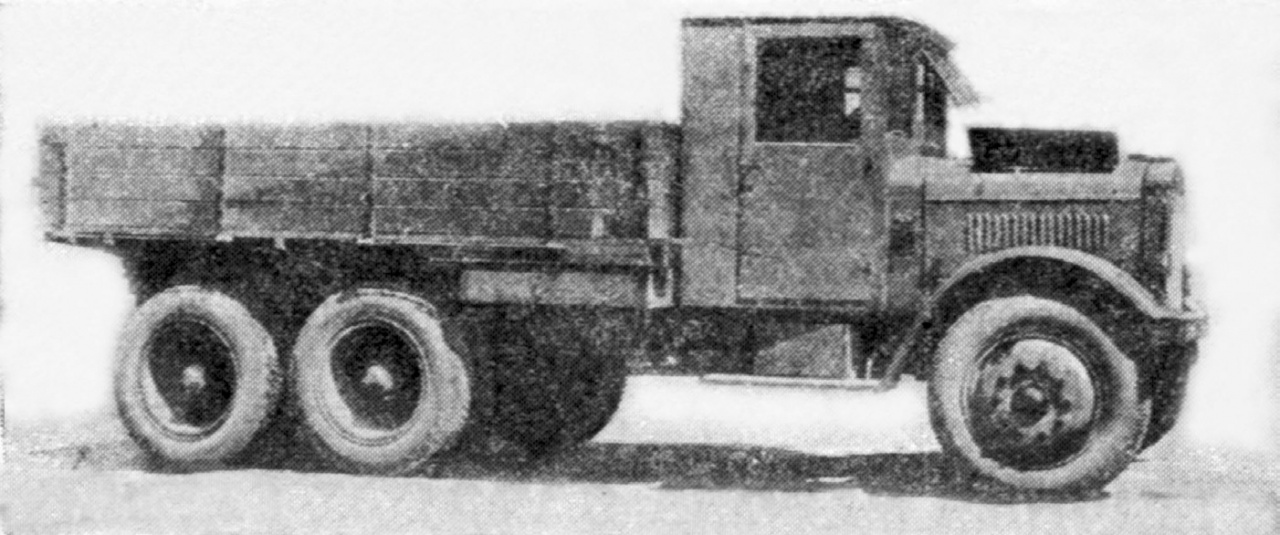

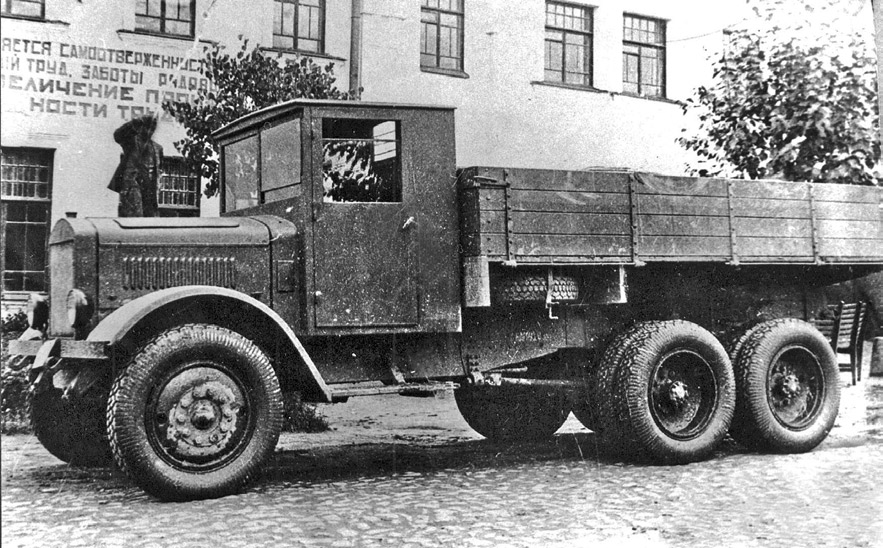

С другой стороны, той же осенью 1931 г. на самом Ярославском автозаводе уже шла полным ходом подготовка к производству первого трехосного автомобиля ЯГ-10 с двойной шестеренчатой главной передачей, который конструктивно не имел прямого отношения к разработкам НАТИ. Первый экземпляр ЯГ-10 был собран 7 ноября 1931 г., с 16 по 27 ноября прошли его сокращенные (в целях экономии времени) испытания, а в феврале следующего, 1932 г. началась серийная сборка. Таким образом ЯГАЗу удалось обогнать НАЗ (нынешний ГАЗ) и АМО (ныне АМО ЗИЛ).

Говоря о создании первой «трехоски», обычно пишут, что перед ЯГАЗом стоял выбор: какой вариант выбрать для выпуска – с червячной или двойной шестеренчатой главной передачей. И что в Ярославле, дескать, предпочли все же двойную шестеренчатую, более сложную в производстве, но зато уже освоенную Я-5. Однако на самом деле, более чем полуторагодовая разница во времени ясно дает понять, что никакого особого выбора перед заводом не стояло. На ЯГАЗе оперативно сделали то, что смогли сделать, взяв все необходимое с зарубежных машин. Оба карданных вала, кронштейн задней тележки и шаровые опоры рессор на ЯГ-10 №1 были установлены с американского автомобиля фирмы Moreiand, использовали двигатель «Hercules-YXC» и КП «Brown-Lipe-554». Причем ЯГ-10 стал реальностью задолго до появления образцов, разработанных в НАТИ. Это диктовалось срочностью заказа на шестиколесный грузовик от Красной Армии. И хотя «на бумаге» Я-НАТИ-9-Д появились параллельно с ЯГ-10, воплотить их в металле ЯГАЗ, занятый весь следующий год созданием четырехосного ЯГ-12 и шасси для автобуса-гиганта ЯА-2, смог только к лету 1933 г.

Обращает на себя внимание и уже устаревшая к тому времени индексация этих опытных машин – одной буквой «Я». Ведь с 1932 г. для бортовых грузовиков Ярославского завода было утверждено обозначение «ЯГ» (ярославский, грузовой), для автобусов – «ЯА», самосвалов – «ЯС» и т.д. Вполне логично в этой связи, что и первый «заводской» ЯГ-10 в ноябре 1931 г. по всем документам проходил уже именно как ЯГ-10. Поэтому появление в 1933 г. образцов с индексом «Я-НАТИ» явилось уже некоторым анахронизмом.

«ПЯТЕРКА» Я-НАТИ

Из десяти спроектированных машин в 1933 г. было построено лишь пять. Базовыми считались бортовые грузовики Я-7 и Я-7-Д с колесной формулой 4x2 и грузоподъемностью 5 т, которая могла быть повышена до 7 т. Следующие две машины – Я-9-Д были трехосными грузовиками, а пятый опытный автомобиль НАТИ – Я-12-Д представлял собой тягач, предназначенный для работы с 10-тонным одноосным полуприцепом фирмы «Лапир» (Lapeer).

Все эти машины (изначально четыре из пяти) силовым агрегатом имели американский 6-цилиндровый двигатель «Континенталь 21R» с уже упоминавшейся 4-ступенчатой КП «Браун-Лайп-554».

Второй экземпляр (Я-7-Д) отличался двухступенчатым демультипликатором, то есть специальной добавочной коробкой передач. Благодаря восьми передачам он получал более широкий диапазон тяговых усилий и скоростей движения. На шоссе или по удовлетворительной грунтовой дороге автомобили Я-7 и Я-7-Д с полным грузом могли развить скорость до 60 км/ч. На плохой грунтовой дороге они могли преодолевать на первой передаче подъемы до 20% и буксировать прицепы.

Лонжероны и поперечины рам были отштампованы из листовой углеродистой стали толщиной 8 мм. Колесная база составляла 4250 мм, а снаряженная масса – 5700 кг (в некоторых источниках упоминается также двухосный Я-8 с еще более длинной базой в 4750 мм и массой 5850 кг).

Крутящий момент от вторичного вала демультипликатора или КП передавался к задним колесам главным и промежуточным карданными валами и главной передачей с двойным редуктором из конических шестерен со спиральным зубом (в отличие от прямозубых на всех серийных «Я» и «ЯГ») и цилиндрических. Применение двойной передачи было вызвано тем, что получить необходимое передаточное число одной парой шестерен было невозможно.

Ножной тормоз с механическим приводом действовал на все колеса, а в тормозную систему был включен сервомеханизм «Девандр», благодаря которому усилие на педаль уменьшалось в три раза.

Тягач Я-12-Д тоже был разработан на базе Я-7 и отличался лишь несколько большим передаточным числом главной пары для увеличения силы тяги, укороченной базой, наличием специального приспособления для полуприцепа и, наконец, несколько иной кабиной. Прицепное приспособление давало возможность водителю производить сцепку и расцепку, как говорится, не сходя с места. На прицепном приборе имелось также специальное устройство для управления тормозами полуприцепа. Заднее окно кабины тягача было больше стандартного, что позволяло следить за маневрированием и сцепными операциями. Я-12-Д без нагрузки развивал скорость 58 км/ч (с нагрузкой – 48 км/ч) и в зависимости от дорожного покрытия расходовал с нагрузкой 46–57 л/100 км.

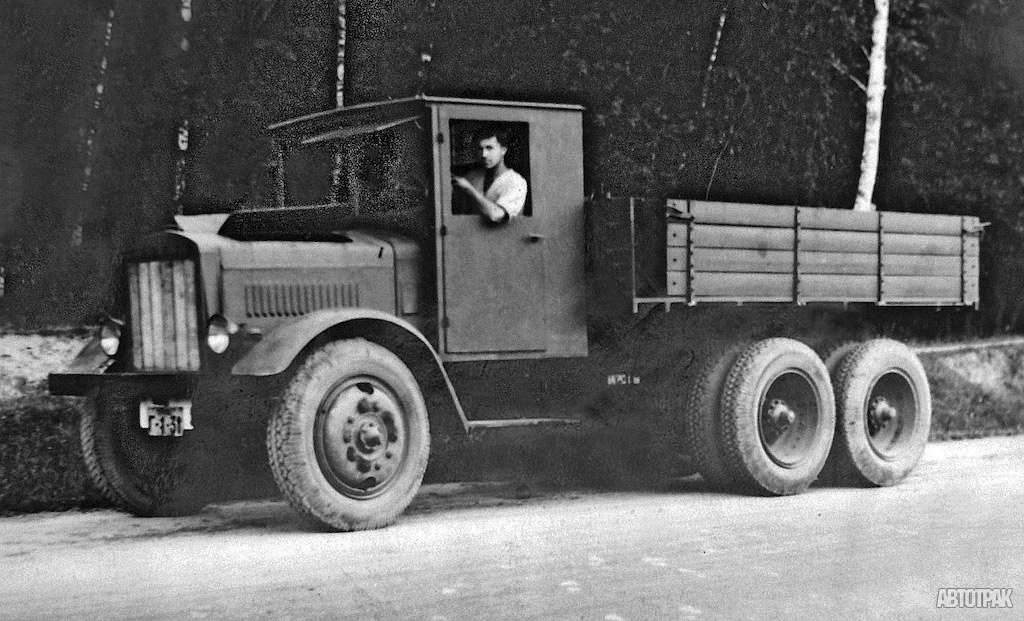

«ТРЕХОСКИ» Я-9-Д

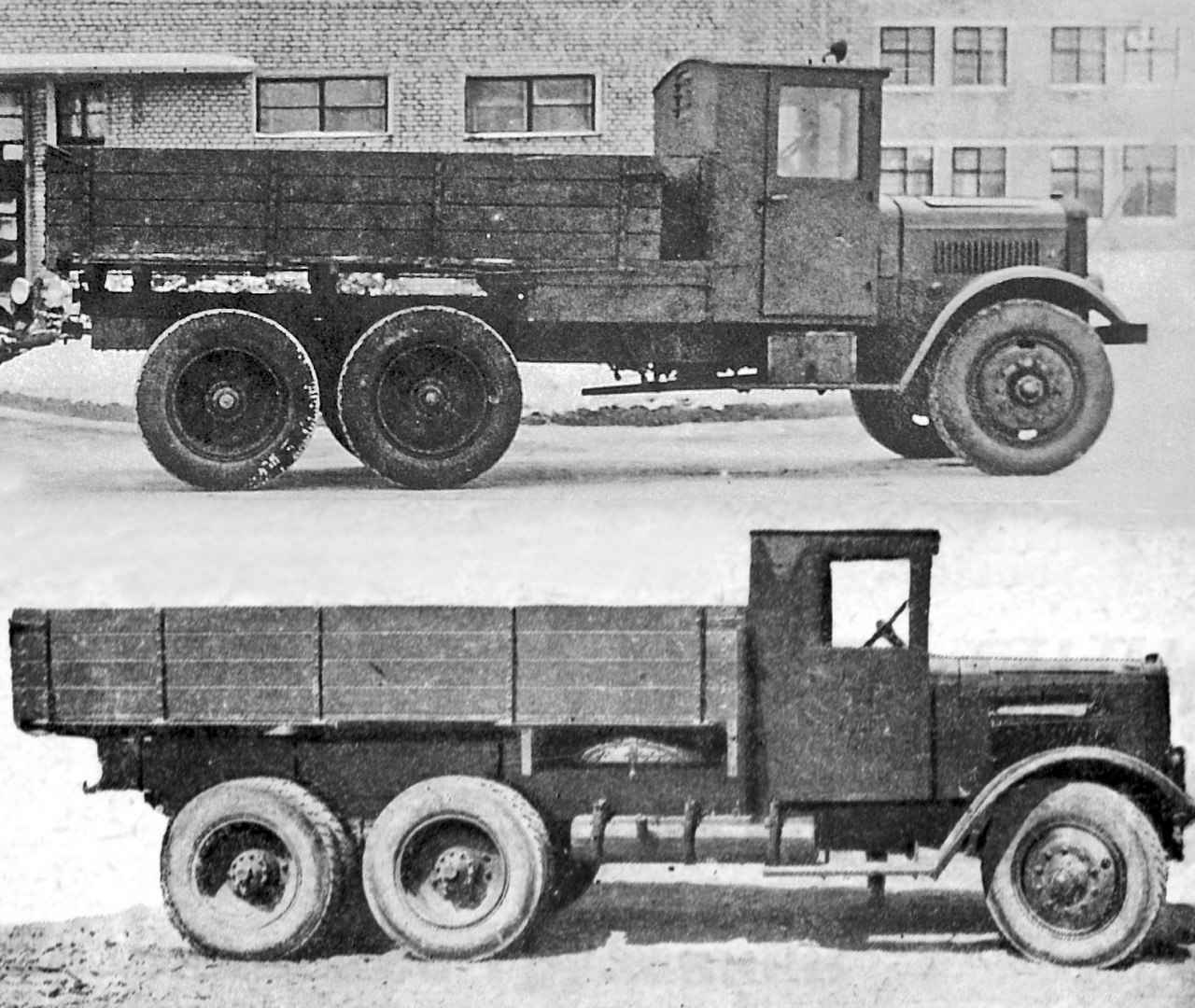

Строго говоря, вариантов «трехоски» Я-НАТИ, разработанных в 1931 г., было целых три. Различались они между собой в основном базами: у Я-9-Д она составляла 4100 мм, у Я-10-Д – 4750 мм, а у Я-11-Д – 5250 мм (база стандартного ЯГ-10 – 4200 мм). Однако в 1933 г. были построены лишь два образца короткобазного Я-9-Д с использованием узлов и агрегатов Я-7-Д.

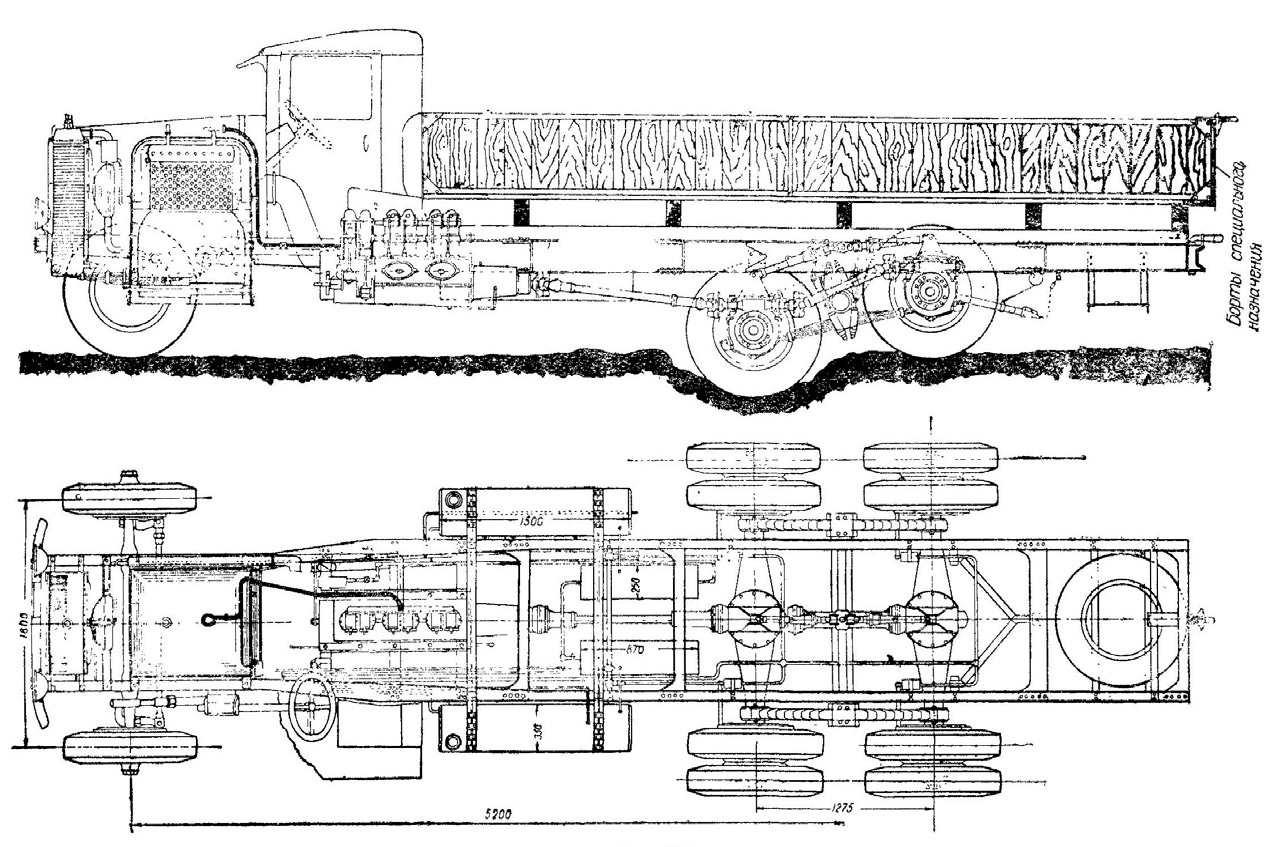

Автомобили Я-9-Д, как и их заводской аналог ЯГ-10, были рассчитаны на нагрузку 8 т по шоссе и 5 т по бездорожью. Их габаритные размеры, несколько отличавшиеся от ЯГ-10 (в скобках), составляли: длина – 6320 мм (6990 мм), ширина – 2550 мм (2340 мм), высота по кабине – 2560 мм (2580 мм). Колея передних колес равнялась 1820 мм, а задних – 1945 мм (у ранних ЯГ-10 – 1750 и 1784 мм соответственно). Силовым агрегатом им служили 6-цилиндровые рядные верхнеклапанные двигатели «Continental-21R» объемом 7,02 л и мощностью 102 л. с. (степень сжатия 4,16). Правда, стоит упомянуть, что на машине № 1 вначале установили двигатель «Hercules YXC 3» (7,85 л, 103 л.с.), но он вскоре вышел из строя из-за повреждения рабочей буксы одного цилиндра и был тоже заменен на «Континенталь» (снятый с Я-7-Д).

Зажигание предусмотрели двойное – от магнето и батареи. Машины оснащались дистрибутором, динамо и стартером фирмы «Делько-Реми».

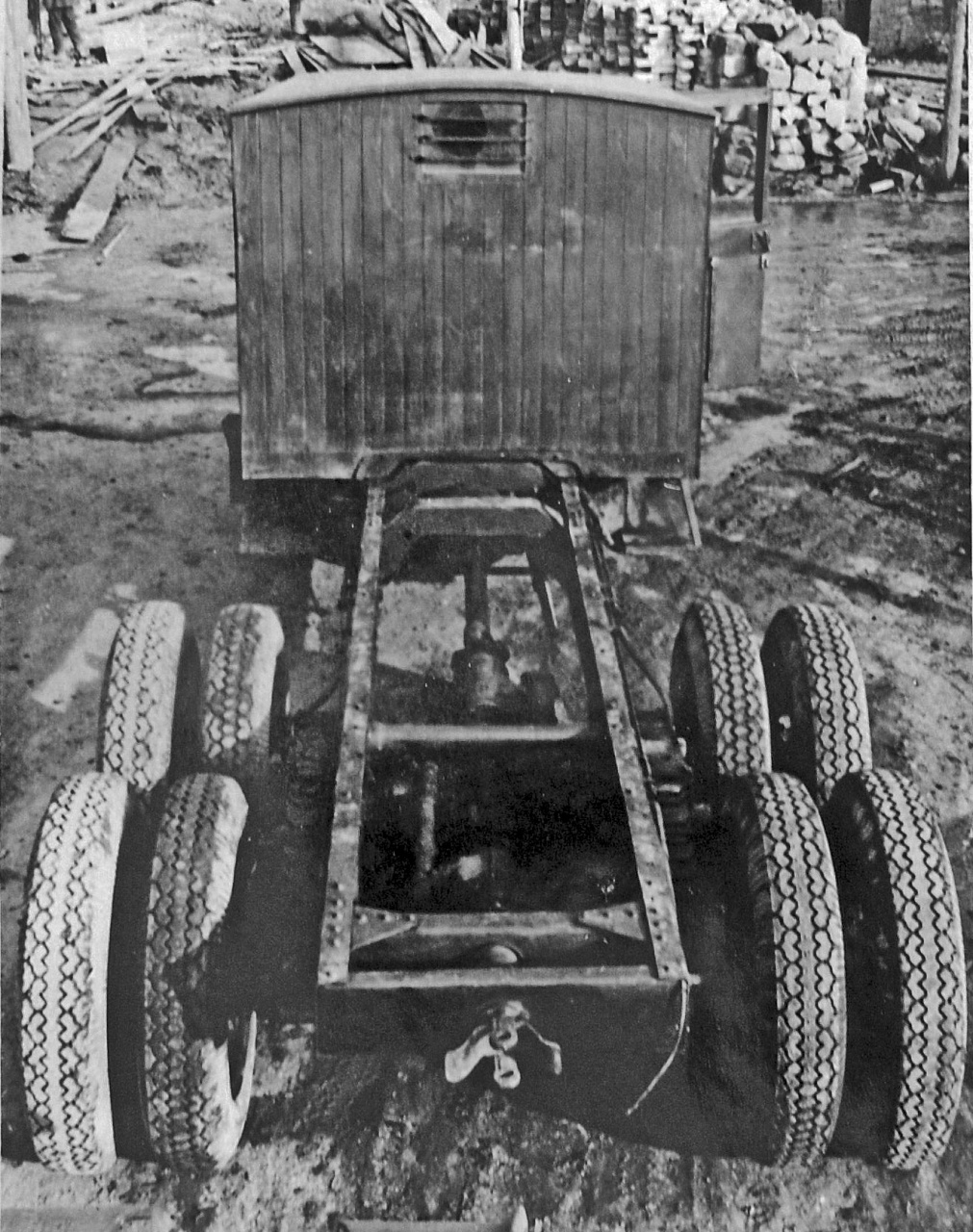

На всех образцах Я-НАТИ было установлено многодисковое сухое сцепление «Brown-Lipe-55» (ведущих дисков – 7, ведомых – 8), кстати, весьма надежное и плавно включавшееся. Четырехступенчатая КП была модели «Brown-Lipe-554». Оба Я-9-Д также снабдили 2-скоростным демультипликатором. Двойной шестеренчатый редуктор у Я-9-Д заменили червячной передачей с верхним расположением червяков, относительно простой, компактной и бесшумной, дававшей возможность пропустить карданный вал к заднему ведущему мосту, используя для этого лишь червяк среднего моста. На обоих образцах были применены импортные червячные пары фирмы «Тимкен». Задние мосты Я-9-Д типа «Банджо», кованные, стальные, аналогичные ЯГ-10, имели полностью разгруженные выемные полуоси (на испытаниях показали себя с наилучшей стороны).

Тормозная система Я-9-Д была двойная: центральный (ручной) тормоз, расположенный за демультипликатором (барабан с двумя внешними колодками), и ножной, действовавший на внутренние колодки барабанов всех колес (в отличие от дуплекс-тормозов на стандартной ярославской машине, на Я-9-Д применялись 2-колодочные тормоза). В качестве усилителя также выступал сервоприбор «Девандр» ярославского производства. Интересно, что на колеса задней тележки могли надеваться повышавшие проходимость гусеницы «Оверолл».

ИСПЫТАНИЯ

Постройку двух Я-НАТИ-9-Д закончили на ЯГАЗе в июне 1933 г., после чего оба образца были переданы в Экспериментально-исследовательский сектор Автомобильного отдела НАТИ.

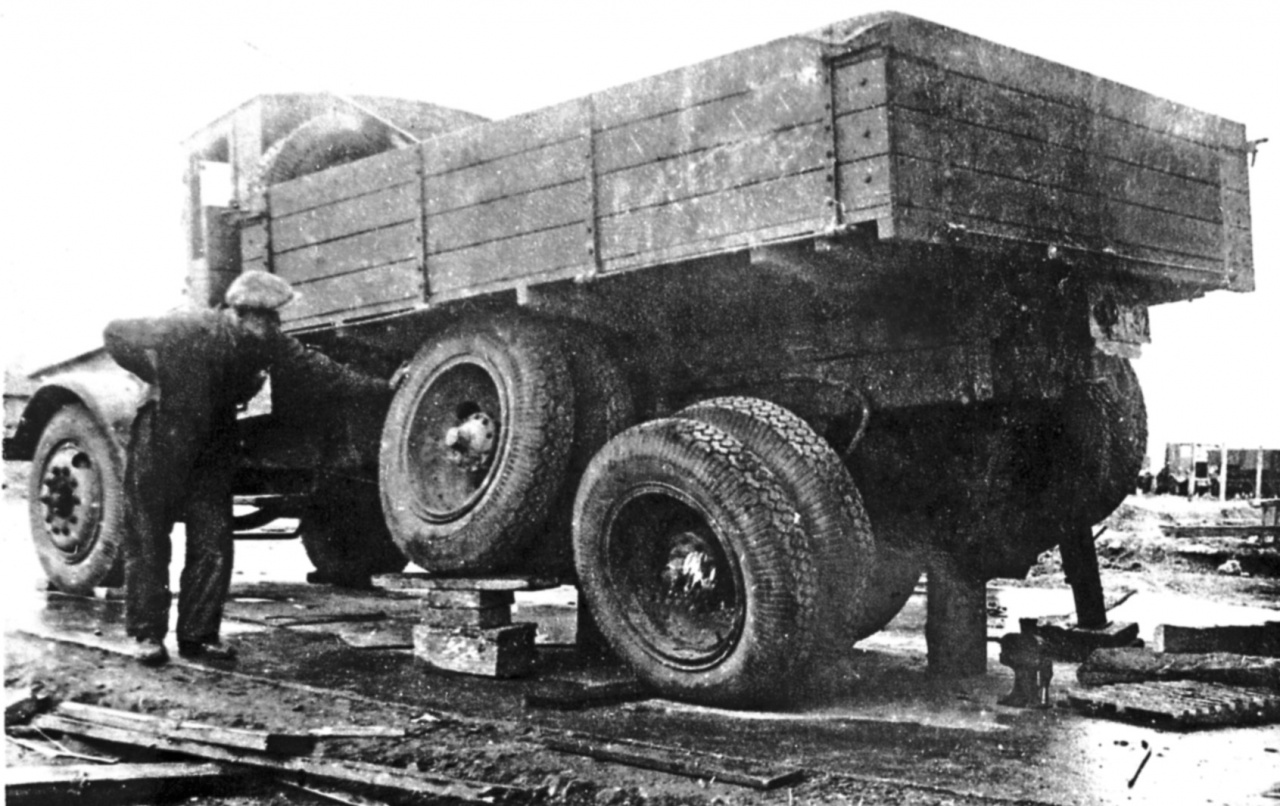

На испытаниях Я-9-Д преодолевал снежный покров глубиной до 30 см и подъемы до 25 град. Однако на косогорах даже с малым уклоном наблюдались боковое скольжение и потеря управляемости. Движение по песчаным грунтам было более уверенное, но появлялись вибрации ведущих мостов и колебания машины на рессорах, доходившие до отделения колес от грунта. По проходимости в целом был сделан вывод, что Я-9-Д все же обладает ей в достаточной степени, пригоден для работы на дорогах низкого качества, грунтовых и заснеженных путях.

В ходе испытаний наряду с достоинствами выявились многие изъяны и слабые места в конструкции «трехоски» Я-НАТИ. Кстати, не лишены их были и импортные агрегаты, в частности двигатель «Континенталь» модели R-21. Хотя он и обладал весьма высокой удельной мощностью (6,71 л.с./т против 6,36 л.с./т у ЯГ-10 с мотором «Геркулес») и экономичностью, его вспомогательные механизмы оставляли желать лучшего. Были отмечены: течь сальников водяной помпы, течь клапана в карбюраторе и несовершенство фильтра, недоработки кинематики управления газом и зажиганием, выход из строя стартера (ввиду обратной отдачи) и неудобство его расположения, случаи замыкания проводки из-за перетершейся изоляции, люфт ступицы вентилятора, слабость передней опоры двигателя. Привод магнето был признан абсолютно неприемлимым в ремонте.

Демультипликатор, в целом пригодный к эксплуатации, при работе на пониженной передаче изрядно грелся и издавал сильный шум, а его неудобно расположенный рычаг часто ломался. Оба карданных вала в работе дефектов не показали, но оказались очень сложны в монтаже и регулировке. Ненадежными оказались главная передача и уплотнения ступиц. На обоих испытуемых образцах ввиду плохой работы ножного тормоза приходилось довольно часто прибегать к простому и надежному ручному. Высота балки переднего моста вместо требуемых по чертежу 100 мм составляла только 75–80 мм, поэтому в процессе испытаний передние оси подчас деформировались. Наблюдались также износы колец и поломки роликов конических подшипников цапф. В рулевом управлении слабой и малопригодной оказалась поперечная тяга (заменена более массивной).

Испытатели рекомендовали внести изменения и в конструкцию рамы. Вызывала нарекания кабина: ветровое стекло не имело стеклоочистителя. Весьма спорным представлялось расположение бензобака под сиденьем водителя (ограниченная емкость, затруднен доступ к другим агрегатам), а особенно неудобным его наливное отверстие – внутри, под сиденьем (неизбежный разлив топлива в кабине).

Учитывая тоннаж Я-9-Д, его бортовая платформа имела недостаточные размеры (3500х2490х600 мм), а место для запасных колес (в передней ее части, вертикально) было выбрано не вполне удобно. Были выявлены и другие слабые места. Впрочем, в заключении отмечалось, что испытательный пробег в 10 000 км не может считаться окончательным и что необходимо дальнейшее продолжение испытаний Я-9-Д с устранением дефектов и модернизацией конструкции.

В целом, подводя итог, можно сказать, что Я-9-Д, будучи несколько более прогрессивным, все же опоздал со своим появлением и ЯГАЗу был, в общем-то, не нужен. Ни для изготовления штампованных рам, ни для выпуска червячной передачи надлежащего оборудования на заводе не имелось. А наиболее приемлемый для серийного заводского изготовления ЯГ-10 с двойной шестеренчатой главной передачей был к тому времени создан, испытан и, более того уже выпускался относительно серийно.

Таким образом, заслуга Я-9-Д состоит вовсе не в становлении ярославской «трехоски», а в экспериментальных опытах по дальнейшему развитию отечественных трехосных автомобилей вообще, в проверке направлений повышения проходимости, грузоподъемности, работы с прицепом и других основополагающих принципов. И вот в этом-то качестве экземпляры Я-НАТИ-9-Д, несомненно, сыграли свою большую, положительную роль.