ПОЛНОПРИВОДНЫЕ «ТРЕХТОНКИ»

К середине 1930-х годов в мировом автомобилестроении уже сформировалась тенденция к созданию автомобилей действительно высокой проходимости путем привода на оба моста, в том числе и передний, управляемый. Эта схема давала гораздо больше перспектив, чем весьма распространенное тогда создание версий базовых моделей с колесной формулой 6х4.

Самым «тонким» и сложным местом в конструкции машины такого типа являлись так называемые ШРУСы – шарниры равных угловых скоростей, позволявшие передним колесам при различных их положениях относительно передней оси сохранять неизменным передаваемый к ним крутящий момент. Сама конструкция привода, будучи в те годы узлом уже достаточно известным по зарубежным аналогам, особых сложностей не представляла. А вот располагать технологией по изготовлению ШРУСов для выпуска автомобиля 4х4 было крайне необходимо.

Самой первой удачей в этом направлении стала, как это ни странно, разработка не НАТИ (НАМИ), и не ЗИСа, а ГАЗа. Ею стал легковой ГАЗ-61, созданный гениальным В.А. Грачевым уже в 1938 г. Вскоре вслед за ним последовал и грузовой прототип ГАЗ-63, внешне почти идентичный «полуторке».

ВЕЗДЕХОДНЫЕ «ТРЕХТОНКИ» НАТИ

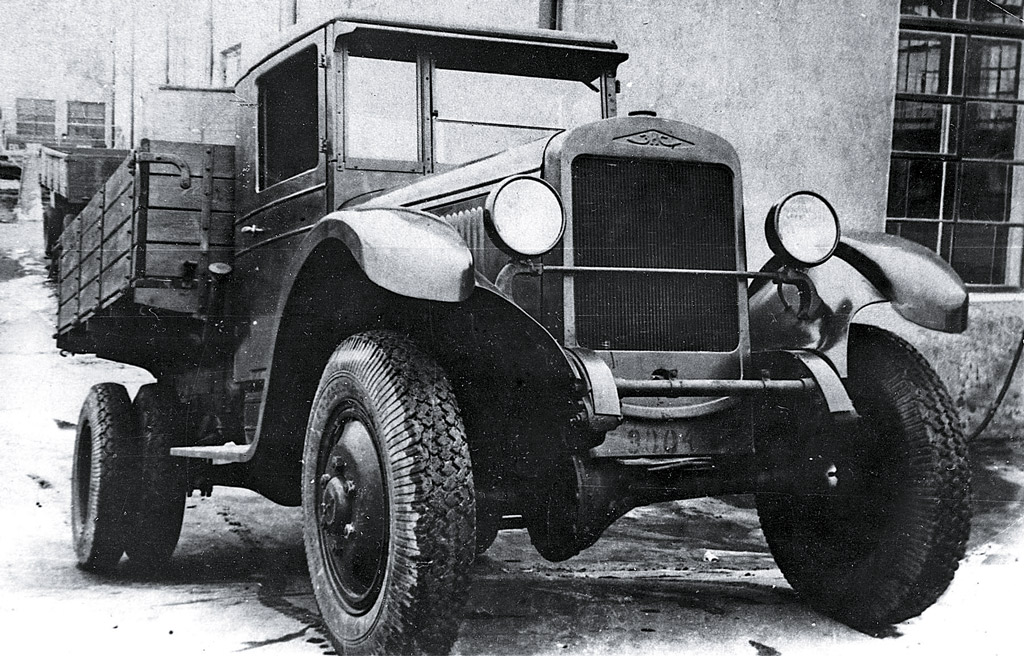

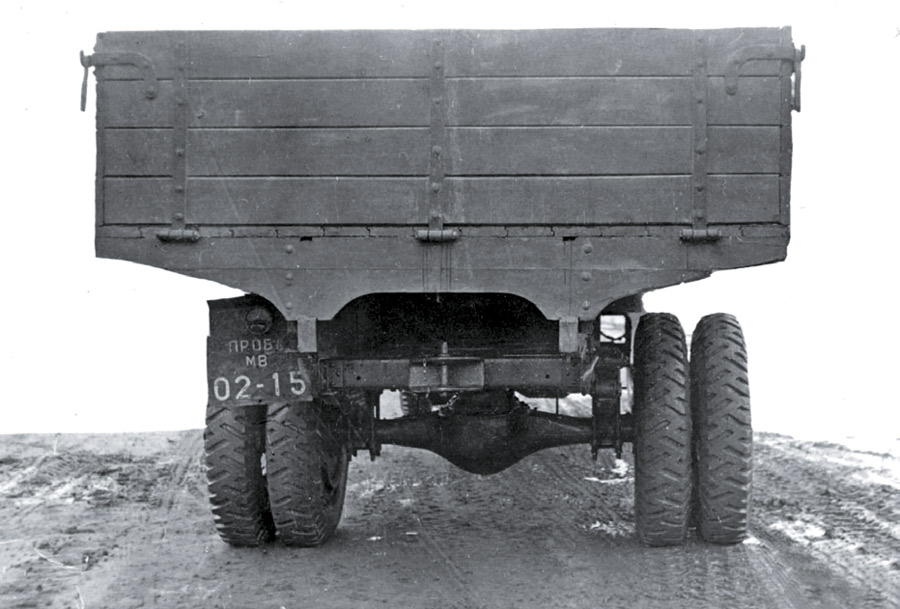

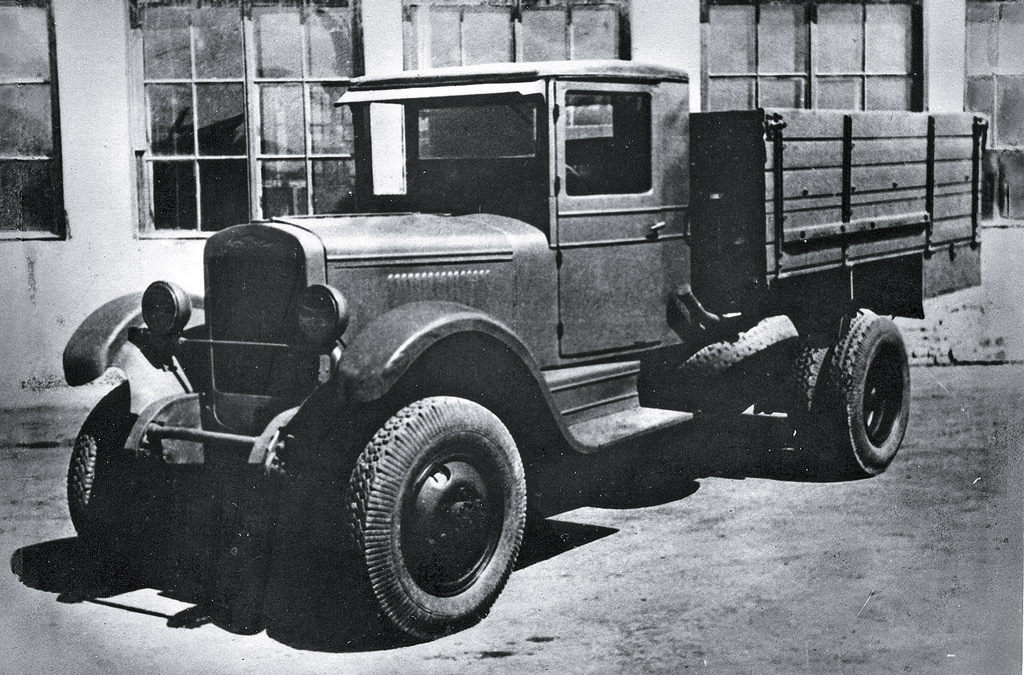

Однако и в московском Научном автотракторном институте (НАТИ) велись успешные работы в этом направлении. Еще в 1936 г. был построен трехосный полноприводный образец НАТИ-К1 (на базе ЗИС-6), затем созданы прототип БА-НАТИ (шасси для броневика 4х4 на «газовских» узлах и опытный двухосный полноприводный автомобиль НАТИ-К2 (в некоторых источниках – НАТИ-ЗИС-К2). Работами по проектированию НАТИ-К1 и НАТИ-К2 руководил Н.И. Коротоношко (1903–1995 гг.), трудившийся в спецотделе НАТИ с августа 1932 г., а в послевоенные годы разрабатывавший НАМИ-020 (прототип Урал-375) и другие вездеходы. Кроме него в разработках принимали участие известные в будущем конструкторы В.Ф. Родионов (1909–1992 гг.), Б. Л. Шапошник (1902–1985 гг.) и Б.М. Фиттерман (1910–1991 гг.). Последний руководил мероприятиями по доработке этих машин уже на ЗИСе, будучи старшим конструктором бюро шасси. Образцы машины, которых было построено, как минимум, два (НАТИ-К2 и НАТИ-К2bis), и представляли собой полноприводные варианты обычного довоенного 3ИC-5. Интересно, что передний мост НАТИ-К2 был сконструирован с применением главной передачи и разъемного картера заднего моста обычной «полуторки» ГАЗ-АА с применением ШРУСов типа «Рцеппа». Это было весьма разумным и довольно изящным конструкторским решением, поскольку для менее нагруженного, чем задний, переднего моста вполне хватало и одинарной конической пары шестерен ГАЗ-АА, заключенной в картер типа «Сплит» с запрессованными в него трубами чулков полуосей. Угол поворота передних колес достигал 28 градусов. Для правильного распределения крутящего момента между мостами НАТИ-К2 комплектовался одноходовой двухступенчатой раздаточной коробкой с включением заднего и переднего мостов. Между собой образцы НАТИ-К2 различались высотой (2310–2330 мм), колеей передних мостов (на второй машине она была более узкой), колпаками ступиц передних колес (на трех болтах в ряд у первого образца и на шести по кругу у второго). Кроме того, на испытаниях 1940 г. на втором образце НАТИ-К2 был установлен, видимо для сравнения, задний мост с червячной главной передачей по типу моста трехосного ЗИС-6. А вот передний ведущий мост у НАТИ-К2 в целом оставался неизменным: разъемным, с редуктором «газовского» типа.

Началась финская война, и вопрос об оснащении армии внедорожниками встал особенно остро. Ни одна из стоявших тогда на вооружении машин «повышенной проходимости» (ни трехосные ГАЗ-ААА и ЗИС-6, ни полугусеничные ГАЗ-60 и ЗИС-22, ни тем более «суррогатные вездеходы» ГАЗ-65 и ЗИС-33) предъявляемым к ним требованиям не удовлетворяли.

Неудивительно поэтому, что уже 19 декабря 1939 г. вышло Постановление правительства № 443, согласно которому на вооружение были приняты полноприводные грузовые автомобили НАТИ-ЗИС-К2, переименованные на московском автозаводе в ЗИС-32, полноприводные «полуторки» ГАЗ-63 и легковые вездеходы ГАЗ-61. Однако от единичных прототипов, построенных кустарным способом, до серийного производства путь предстоял еще не близкий.

ЗИС-32

На ЗИСе самые большие проблемы возникли с редуктором и главной передачей. И дело тут даже не в том, что узел базировался на сугубо «газовских» деталях, а Лихачев ни за что не хотел быть зависимым от «конкурента-ГАЗа» по комплектующим. В те «строго централизованные» времена не так уж много и зависело от желания или нежелания конкретного руководителя. По большому счету, дело упиралось в технику и технологию, которая с большим трудом и оговорками допускала согласование элементов моста ЗИС-5 с «газовской» главной передачей. Мало того что там были отличавшиеся от принятых на ЗИСе шлицы, резьбы, базовые размеры и прочее, но там были еще и очень неудобные для связи полуоси со шпоночными концами, выполненные заодно с полуосевыми шестернями (к тому же сами полуоси выпускались лишь одинаковой длины). Весьма трудоемко и неудобно (только через переходники) стыковались с ними шарниры «Рцеппа», имевшие шлицевые концы. И то, что НАТИ смог сделать на опытных образцах «К2», у автозавода имени Сталина для серийного производства технологически никак не выходило. Но и это еще не все – разные передаточные отношения мостов усложняли привод к ним (по раздаточной коробке, карданным валам и прочим элементам). Поэтому было принято решение использовать «свои» главную передачу от ЗИС-5 и схожую с задней неразъемную балку для переднего моста (типа «банджо»). За такую унификацию ЗИС-32 «расплатился» увеличением «мертвого» веса и ухудшением тягово-динамических свойств, поскольку нагруженный значительно меньше передний мост получил такую же громоздкую и тяжелую двойную главную передачу, что и задняя, заключенную в подобную тяжелую цельнолитую балку, что и задний мост. С расчетной точки зрения решение это было весьма невыгодным, но похоже, что другого выхода у ЗИСа не было.

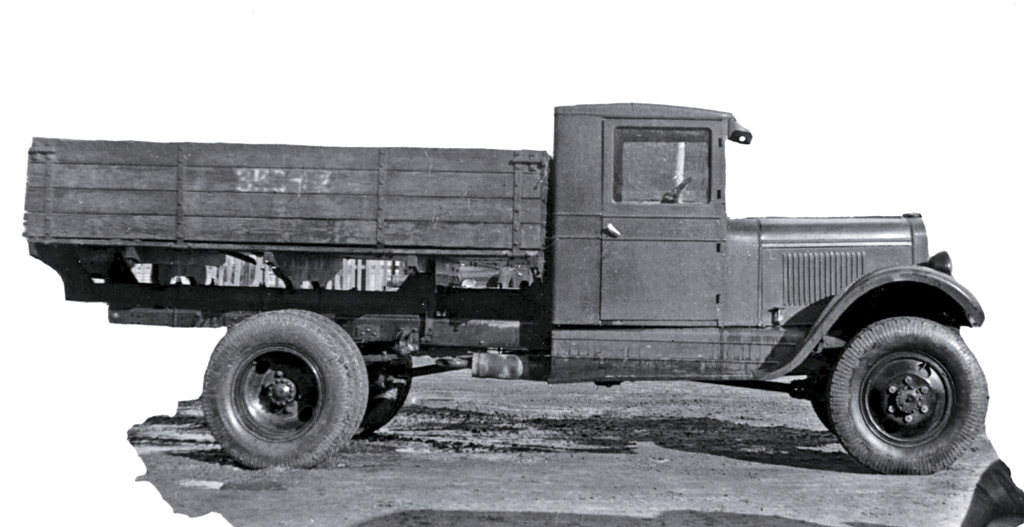

Необходимо подчеркнуть, что НАТИ-К2 и ЗИС-32 были все же разными машинами, как в отношении производителя, так и конструктивно. Никогда не существовало ЗИС-32 с разьемным «газовским» передним мостом, равно как и НАТИ-К2 с редуктором типа ЗИС-5. Однако, к сожалению, в литературе, начиная с Л.М. Шугурова, НАТИ-К2 (изображения которого более известны) почти везде именуют как ЗИС-32, что абсолютно неправильно.

Проект ЗИС-32, отправленный заказчику на утверждение, вызвал и другие нарекания. Военные потребовали установку передних буксирных крюков (у НАТИ-К2 они отсутствовали), креплений для винтовки в кабине и ряд других мелочей, но главное – их не устраивала недостаточная мощность двигателя ЗИС-5 в 73 л. с. Если мелкие замечания на ЗИСе были учтены сразу, то по двигателю сделать это было куда как труднее, ведь форсированных ЗИС-16, которые еще только начали производить, остро не хватало.

В сентябре 1940 г. под Москвой прошли расширенные испытания машин повышенной проходимости с привлечением специалистов НАТИ, ЗИСа, ГАЗа и заинтересованных ведомств. Результаты испытаний показали, что из всех представленных машин требованиям РККА отвечают только полугусеничный ЗИС-22-52 (с принудительным зацеплением гусениц) и «двухосный автомобиль ЗИС-32Р с приводом на все колеса». Эти модели и были рекомендованы к серийному производству.

Согласно плану работ по ЗИС-32 с октября 1940 года уже предусматривалось начало их серийного выпуска. В октябре планировалось собрать 5 машин, в ноябре –10, в декабре – 25. Последующий годовой объем выпуска должен был составить 4000 шт.

Однако освоение производства ЗИС-32 в таких количествах требовало приобретения нового оборудования и производственных площадей размером 2500 м2. Свободных на заводе не было, а существующие были заняты под ЗИС-22 и ЗИС-33. Поэтому вплоть до окончания финской кампании работы по ЗИС-32 фактически были заморожены. Первоначальный срок был отменен, и дата начала выпуска смещена на следующий год. Соответствующим постановлением московскому заводу предписывалось создать к августу 1941 г. мощности по выпуску 2000 экземпляров ЗИС-32.

Машина обещала стать действительно первым полноценным отечественным вездеходом грузоподъемностью 3 т на шоссе и 2,5 т на грунте. По всем основным параметрам она не отличалась от стандартного ЗИС-5, однако имела меньшую ширину (2215 мм), большую высоту (2330 мм) и погрузочную высоту платформы (1320 мм), иные колеи переднего и заднего мостов (1550 и 1720 мм соответственно), равный дорожный просвет под передним и задним мостами (260 мм). Масса ЗИС-32 в снаряженном состоянии возросла до 3680–3700 кг (что все равно являлось неплохим показателем), расход топлива увеличился до 35–38 л/100 км, а его эксплуатационная норма – до 38–43 л/100 км. Но несмотря на это, машина благодаря дополнительному топливному баку, расположенному сбоку под грузовой платформой (общий объем их составил 115 л) обладала в полтора раза большим (300–330 км) запасом хода, чем ЗИС-5. Наименьший радиус поворота с шарнирами «Рцеппа» составлял 8,6 м, а с шарнирами «Спайсер» – 9,1–9,5 м. «32-й», комплектовавшийся шинами 36х8 дюймов, с полной нагрузкой мог преодолевать подъемы до 30–32 градусов и брод до 0,75 м.

Надо сказать, что некоторым экземплярам ЗИС-32 все же повезло стать обладателями более мощного силового агрегата типа ЗИС-16 (85–88 л. с.), что положительно влияло на показатели. Так, максимальная скорость при обычном 73-сильном двигателе равнялась 60 км/ч, а с мотором ЗИС-16 возрастала до 65 км/ч. А вот стандартного трубчатого 3-рядного радиатора ЗИС-5 иногда для охлаждения не хватало, поэтому при возможности ЗИС-32 стремились укомплектовать 4-рядным радиатором от ЗИС-6.

Одноходовая 2-ступенчатая раздаточная коробка-демультипликатор устанавливалась за КПП на поперечине рамы. Крутящий момент от двигателя через РК на мосты передавался тремя открытыми карданными валами с шестью шарнирами «Спайсер» на игольчатых подшипниках. Задний мост практически не изменился, но передаточное число главной передачи увеличили с 6,41 до 7,67.

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ

В последние довоенные дни полноценное производство ЗИС-32 еще только налаживалось, да и о каких-либо модификациях машины речь не велась, не до этого было. Каждый экземпляр при сборке требовал тогда индивидуального подхода, и всегда что-то было не так. В основном подтекал сальник нижнего вала раздаточной коробки, случались другие «казусы». Конструкторы «не вылезали» из сборочного цеха и, по воспоминаниям Б.М. Фиттермана, за каждую собранную машину получали по приказу Лихачева по 1000 руб. А уже с конца июня по нарастающей последовали неотложные фронтовые заказы, осложнявшие ситуацию. Вот такое «малое, но трудоемкое» производство и продолжалось до 16 октября, когда и без того скромный выпуск ЗИС-32 был прекращен. Началась эвакуация...

Всего успели изготовить 197 серийных ЗИС-32, все с цельной балкой переднего моста типа «банджо» (главное отличие ЗИС-32 от НАТИ-К2), но с разными шарнирами и поворотными цапфами. Эти две сотни моментально и почти бесследно были «распылены» между фронтовыми и тыловыми подразделениями и организациями.

Интересную информацию содержит Постановление ГКО № 98сс от 11 июля 1941 г. о формировании особой танковой бригады из добровольцев-специалистов заводов Наркомата среднего машиностроения (куда входили и все автозаводы). Среди списка автомобилей, которыми комплектовалась бригада, фигурируют 15 экземпляров ЗИС-32. Согласно последующих документов ГКО, на 20 августа эта танковая бригада имела 20 автомобилей ЗИС-32, из которых 5 - бортовых, а 15 - как шасси самоходных 37-мм зенитных установок. Несколько машин были переданы на авиабазы МВО, где по крайней мере два ЗИС-32, приписанных к какому-то аэродрому, очевидцы видели и после войны.

Часть экземпляров ЗИС-32 попала во Вторую ударную армию (2-ю УДА), где наряду с собранными из других частей и подразделений полугусеничными машинами они должны были обеспечить перевозку грузов в условиях особо тяжелого снежного бездорожья. В задачи 2-й УДА входил прорыв блокады Ленинграда. Из этого, увы, ничего не получилось - зимой 1941-1942 гг. армия была окружена и блокирована, а имевшаяся техника, во избежание захвата противником, уничтожалась путем подрыва.

Не так давно силами Национального автомобильного музея (Санкт-Петербург) с места гибели 2-й УДА (Новгородская область) были вывезены фрагменты нескольких уникальных машин. Нашлись там в районе Малого Замошья и останки одного ЗИС-32. Но, увы, вывозить и реставрировать было уже нечего. Все, что осталось от машины, являло собой клубок исковерканного железа. От переднего моста, коробки и раздатки почти ничего не осталось. Более-менее сохранились лишь элементы задней части рамы и фаркоп.

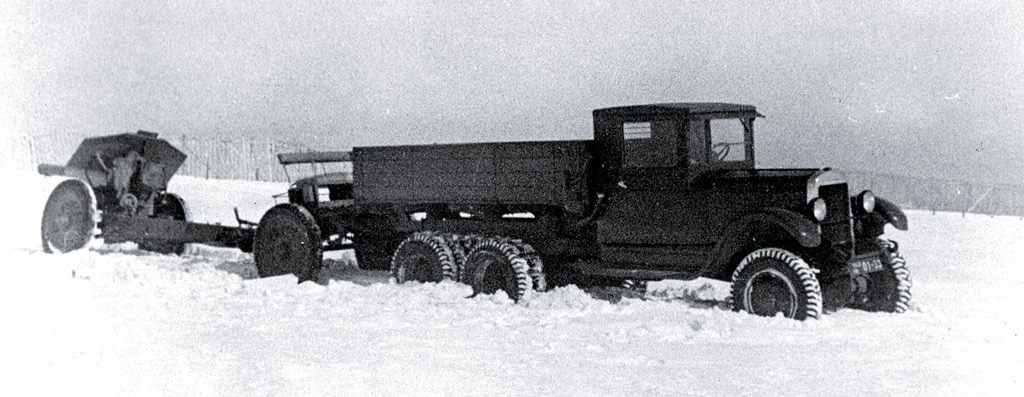

Почти все остальные экземпляры ЗИС-32 (кроме задействованных в тылу на автозаводах) попали на фронт. Между прочим, как отмечали военные, ЗИС-32 был очень хорош в роли арттягача, так как его максимальное тяговое усилие (до 3680 кгс) было не хуже, чем у гусеничного СТЗ-5. Однако артиллерию снабжали хуже авиации и танковых войск, поэтому там «32-х» уже практически не было.

И, тем не менее, скупые следы их пребывания на фронтах все же можно найти. Так, водитель-фронтовик из барнаульской автоколонны № 1245 В.И. Фонаков вспоминал впоследствии, что в 1943 г., воюя на 1-м Белорусском фронте, наблюдал «экземпляр полноприводного ЗИС-5, который в их части некоторое время применялся для транспортировки полевой кухни». Как-то раз Василию Ивановичу посчастливилось даже проехаться на нем, поэтому он хорошо запомнил диковинный грузовик-вездеход с «увесистой круглой болванкой» переднего моста.

В послевоенные годы отдельные экземпляры ЗИС-32 кое-где еще «всплывали». Две машины «с аэродрома» очевидцы видели на улицах Москвы в районе Чистых прудов. В октябре 1945 г. на военном полигоне в Бронницах начали собирать всю технику Великой Отечественной, и одним из первых экспонатов туда как раз поступил образец ЗИС-32. Машина эта хранилась в закрытом ангаре на колодках и вполне могла «дожить» в отличном состоянии до наших дней, однако впоследствии была безжалостно уничтожена. Да и на самом московском автозаводе имени Сталина–Лихачева долгое время тоже сохранялся экземпляр ЗИС-32, с большими стараниями сбереженный во время войны, но и он в конце 1960-х по чьему-то варварскому распоряжению был порезан на лом. На сегодняшний день, как это ни грустно, какая-либо информация о хотя бы одном сохранившемся где-то ЗИС-32 полностью отсутствует.

И ПРОЧИЕ…

Но, говоря о полноприводных «трехтонках», никак нельзя обойти вниманием и другие их конструкции, в первую очередь - трехосный ЗИС-36 с колесной формулой 6х6. Предшественником этой машины был уже упомянутый экспериментальный НАТИ-К1 (или НАТИ-ЗИС-К1), построенный группой Коротоношко еще в 1936 г. Этот трехосный полноприводный грузовик имел проходные мосты задней тележки (от обычного ЗИС-6) с червячными главными передачами. Созданный в конце 1940 г. ЗИС-36 в противоположность ему был оснащен уже шестеренчатыми (но тоже проходными) задними мостами с двойными главными передачами (по типу ЗИС-5, но, естественно, с иными передаточными числами). ЗИС-36 был (на этот раз оправданно) унифицирован с ЗИС-32 по переднему ведущему мосту и раздаточной коробке. Всего было построено 2 экземпляра ЗИС-36 (один из них – с дизелем Д7). «Тридцать шестой» неплохо показал себя на испытаниях зимой 1940-1941 годов и был передан на подготовку производства. Однако подготовка эта велась недостаточно энергично и так и не была закончена к началу войны, поскольку военные изрядно «давили» на руководство завода с требованиями скорейшего производства очень полюбившихся им (по результатам испытаний) полугусеничных ЗИС-42, в которых они потом, кстати сказать, весьма и весьма разочаровались. Вот из-за этой не вполне обоснованной «любви» к полугусеничным вездеходам и не состоялся отечественный первенец колесной формулы 6х6, да и ЗИС-32 явился всего лишь «каплей в море». Хотя справедливости ради нужно отметить, что в военное время никаких особых перспектив у ЗИС-36 для серийного производства не было. Для него были нужны червячные передачи с колесами из дефицитной оловянистой бронзы (поскольку такие хотя бы применялись на ЗИС-6, а шестеренчатые ГП вообще не были освоены), другой рулевой механизм с увеличенным передаточным отношением (так как обычный не поддавался переделке), «своя» раздаточная коробка (она отличалась от освоенной в 1941 г. РК ЗИС-32), ну и опять же так толком и не освоенные шарниры «Рцеппа», которых потребовалось бы еще больше. Да и от самой изрядно устаревшей машины (техуровень начала 1930-х годов) на фронте было бы не очень много толку.

Однако вопрос о возобновлении производства ЗИС-32 и постановке к производству ЗИС-36 был вновь поднят весной 1942 г. после возвращения части автозавода имени Сталина обратно в Москву. Тщетно. И на этот раз военные отдали предпочтение ЗИС-42, который вновь хорошо показал себя (по снегу при малых нагрузках) на повторных испытаниях зимой 1942 г. (а многочисленные его поломки и отказы начались уже позже, в войсках). Но и это еще не все. Уже 15 июля 1943 г. было принято Постановление ГКО за № 3745 «О сроке начала выпуска автомобилей ЗИС-32 на Ульяновском автозаводе». И опять в силу объективных причин производство полноприводных «трехтонок» и на УльЗИСе налажено так и не было…

И все же, по крайней мере, одна модификация ЗИС-32 определенно была создана уже в Ульяновске. Речь идет о дизельном образце с измененной внешностью. На основании приказа № 282 от 25 июня 1943 г. на ульяновском филиале ЗИСа (УльЗИС) разрабатывался 3,5-тонный дизельный грузовик «253». Однако первый его образец был вначале построен в НАТИ в июне 1944 г., а на самом заводе такая возможность появилась только к 1945 г. Но еще в мае 1944 г. на УльЗИСе был изготовлен ходовой макет с дизелем GMC-3-71 (снятым, скорее всего, с арттягача «Аллис-Чалмерс» HD-7). Этот силовой агрегат со штатной КПП «Спайсер» (той же «карданной» фирмы) на выходе имел существенно больший крутящий момент, чем карбюраторный мотор ЗИС-5 (209,7 кг/см против 180,5 кг/см – у ЗИС-5), поэтому использование шасси обычного ЗИС-5 (самой распространенной тогда на УльЗИСе машины) под такой макет представлялось проблематичным. Довоенный ЗИС-5 и так «славился» поломками главной передачи (а точнее – ведущей конической шестерни и ее заднего подшипника № 310) и карданного вала. Поэтому и возникла идея поставить дизель «Джи-Эм-Си» именно на вездеход ЗИС-32 с возможностью раздачи крутящего момента на два ведущих моста. Даже с учетом «неспокойной» работы 3-цилиндрового дизеля с большими крутильными колебаниями для двух ведущих мостов такая нагрузка уже не была чрезмерной.

По воспоминаниям ветеранов завода, во время эвакуации московского ЗИСа, да и потом в Ульяновске, наряду с обычными трехтонками эксплуатировались и несколько полноприводных ЗИС-32. На них везли в 1941-м техдокументацию, людей, ценное оборудование. На УльЗИСе даже после реэвакуации части завода обратно в Москву их оставалось не менее 10 экземпляров, так что и в 1944 г. найти одну такую машину под ходовой макет проблем не составило.

Между тем дизель «3-71» с навешенными спереди и позади него обслуживающими агрегатами был отнюдь не малых размеров и в совокупности с более мощным радиатором занимал гораздо больше места, чем «родной» двигатель ЗИС-5 (или ЗИС-16), поэтому у автомобиля появился иной, более объемный и длинный капот с обтекаемой наклонной облицовкой радиатора в стиле легковых автомобилей 1930-х годов. Кроме того, этот образец оборудовали и цельнометаллической отапливаемой кабиной обтекаемой формы от ленд-лизовского «Шевроле» G7107, ввиду чего безымянный прототип этот (условно его можно назвать «УльЗИС-32Д») внешне стал очень сильно отличаться от обычного серийного ЗИС-32 образца 1941 г.

В 1945 г. этот интересный грузовик наряду с опытным экземпляром УльЗИС-253 совершил испытательный пробег «Москва-Ульяновск», однако никаких сведений о его дальнейшей судьбе не сохранилось. Скорее всего, машина, как и все прочие, отработав свое, пошла прямиком на переплавку.

Интересно, что через полтора десятка лет тема полноприводных «трехтонок» получила еще одно неожиданное продолжение уже на Урале. На шасси последнего варианта «трехтонки» УралЗИС-353 (в серийном производстве – Урал-355М) в Миассе был разработан полноприводный УралЗИС-381. Строго говоря, «355М» уже не являлся «трехтонкой», это была во многом новая и весьма удачная машина для села. Полноприводный же ее вариант обещал быть еще более продвинутым в плане проходимости. Но, увы, и на этот раз дело ограничилось всего лишь десятком экземпляров. УралАЗ всеми силами готовился к производству принципиально нового семейства большегрузных вездеходов Урал-375 (кстати, «выросших» из «020-го» детища того же Коротоношко). Это были машины «завтрашнего дня». Поэтому «сегодняшний», а кое-где уже и «вчерашний» УралЗИС-381 при всех его достоинствах и даже превосходстве над ГАЗ-63 вновь, и теперь уже окончательно, оказался лишним.Автор выражает благодарность Е. И. Прочко за большую помощь в подготовке материала