АВТОПРИЦЕПКИ

Р. Бюссиен

Автомобильный справочник.

Прицепные повозки к гужевому транспорту появились еще в средних веках, а первые вполне успешные опыты с автомобильными прицепами провели немецкие компании «Бенц» и «Даймлер». В России прицепы были впервые применены во время Империалистической войны, когда свыше 500 грузовых автомобилей с прицепами работали на перевозках войсковых соединений, боеприпасов и продовольствия.

После первой мировой войны производство автоприцепов всех назначений приобретает огромный размах. Получают признание грузопоезда, состоящие из тягача, грузовика и одного или нескольких прицепов. Прицепы выполняются одноосными, двухосными и четырехосными. Тягачи с комплектом прицепных платформ, как показала практика, стали, в некоторых условиях, наиболее рациональными и универсальными транспортными средствами, так как в момент выгрузки или погрузки тягач может использоваться для буксировки других тележек, а так же может быть сцеплен с различными платформами не только грузового, но и специального назначения.

Особый класс составляют автопоезда, состоящие из седельных тягачей и полуприцепов, на которых мы остановимся в следующих статьях, а сегодня попробуем проследить эволюцию советских двухосных и одноосных прицепов с универсальной бортовой грузовой платформой.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Двухосные прицепы отечественного производства впервые начали появляться в середине тридцатых годов, когда со всей остротой был поставлен вопрос о производительности и снижении себестоимости грузоперевозок.

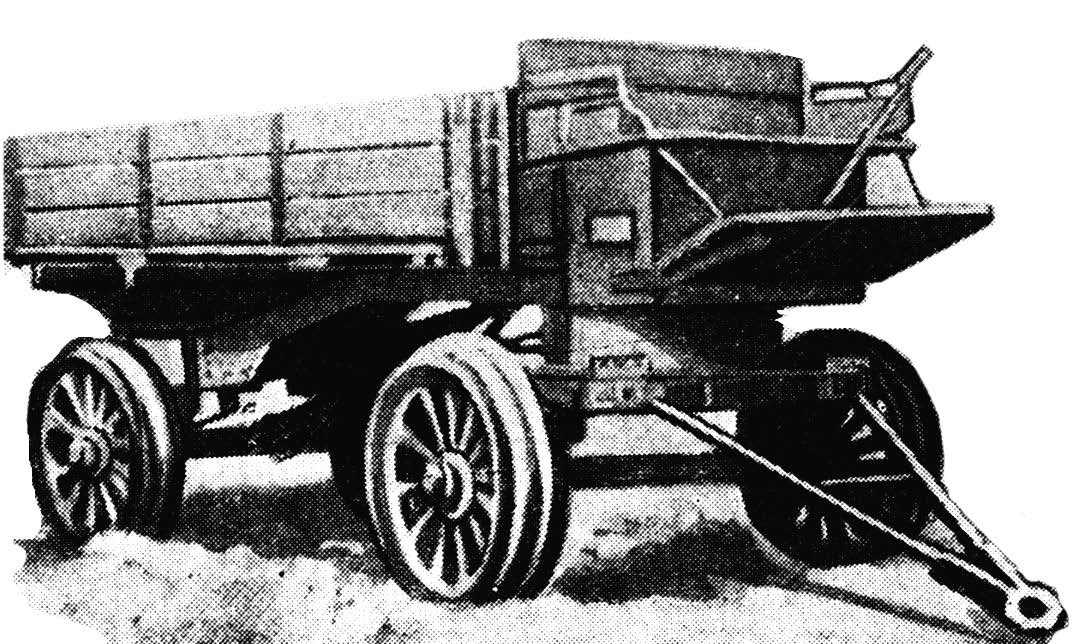

Первыми двухосными прицепами отечественного производства стали прицепы завода «Красный прогресс» моделей П/26 и П/18. Спицы, обода колес и кузова у этих прицепов были деревянными. Передние колеса имели одноповоротную бесшкворневую систему, рамы выполнялись из продольных и поперечных швеллеров. Колеса снабжались сплошными шинами – грузолентами. В те времена пневматическими шинами не могли похвалиться даже грузовые автомобили многих солидных фирм, а для прицепов грузоленты были совершенно обычным явлением.

Кузова обоих моделей прицепов завода «Красный прогресс» имели откидные боковые и задний борта, а спереди устанавливался щит, на котором крепилось сиденье обслуживающего персонала, ящик с инструментами и устанавливался ручной тормоз на задние колеса. Спицы и обода колес были деревянными и имели уширители с плавающей медной втулкой.

Грузоподъемность прицепа П/26 составляла 3 тонны, а прицепа П/18 – 1750-2000 кг. Тягачом для первого был грузовик ЗИС-5, а второй мог успешно буксироваться автомобилем ГАЗ-АА. Двухосный автомобильный прицеп, выпускавшийся заводом имени Рыкова в 1933-1936 годах, имел более прогрессивную конструкцию и отличался наличием деревянного прибора сцепки. Его грузоподъемность составляла 3000 кг, колеса имели диаметр 750 мм. На прицепе устанавливался кузов автомобильного типа, такой же по конструкции, как и у автомобиля ЗИС-5.

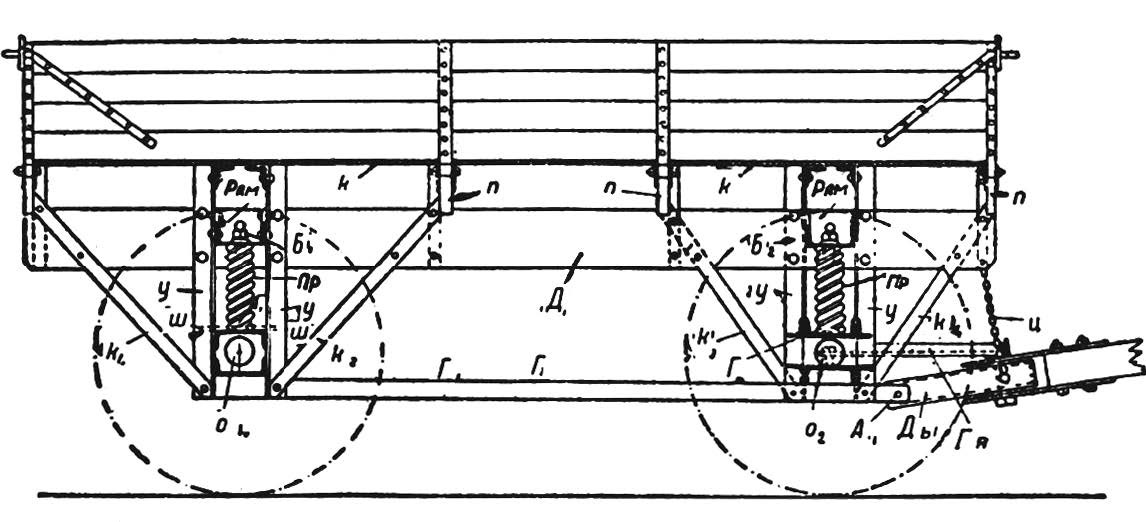

Очень необычную для своего времени конструкцию подвески двухосного автомобильного прицепа предложил в 1935 году московский инженер Козяков. В подвеске сконструированного им автоприцепа вместо обычных рессор из листовой стали использовались вертикальные спиральные пружины. Пружина одним концом упиралась в осевую коробку, а другим ставилась на кронштейн и крепилась болтом. Тяговое усилие передавалось через дышло на раму и не оказывало никакого влияния на спиральные пружины. Прицеп имел грузоподъемность 3 тонны при снаряженном весе 1500 кг.

Главными недостатками прицепа системы инженера Козякова были относительно большой мертвый вес и очень малый дорожный просвет. Однако, благодаря простоте и дешевизне конструкции, мягкости хода и другим качествам, прицеп представлял собой интересную и очень целесообразную конструкцию.

Широкое применение автомобильных прицепов в Советском Союзе начинается с 1939 года, после ХVIII съезда ВКП(б), на котором было принято историческое решение всемерно развивать применение автоприцепов в грузовом транспорте. С этого времени начинается крупносерийное производство двухосного автомобильного прицепа АП-2 на Херсонском обозостроительном заводе имени Петровского.

Прицеп АП-2 имел пневматические колеса и предназначался для работы с трехтонным автомобилем ЗИС-5. Он имел сварную раму, состоящую из лонжеронов, и траверс швеллерного сечения. Передок прицепа, присоединяемый к раме при помощи приваренных к ней угольников и болтов, состоял из трех кривошипов: двух швеллерного сечения и одного из полосного железа. Свободными концами эти кронштейны крепились при помощи угольников к раме. В средней части кронштейна с помощью болтов был установлен верхний поворотный круг, укрепленный кольцом, вместе с которым монтировался к поворотной раме передка.

Сам передок состоял из двух продольных надрессорных и трех поперечных швеллеров, сваренных вместе и укрепленных по уголкам косынками. К надрессорным швеллерам передка с помощью стержней и штырей крепились рессоры, взаимозаменяемые с передней продольной рессорой автомобиля ГАЗ-АА. К ним стремянками была прикреплена передняя ось с передними колесами без тормозов. На среднем кронштейне устанавливалось приспособление для запирания поворотного круга при осаживании буксирующей автомашины назад. Кроме того, к нему же приваривался другой кронштейн с роликом для троса тормоза. К скрепленному швеллеру рамы поворотного передка присоединялся кронштейн со вторым роликом для троса. А на раме передка шарнирно устанавливалось тяговое дышло.

В задней части рамы прицепа имелся сцепной крюк со штырем и кронштейн, на который привинчивался задний фонарь и номерной знак. Рама задка прицепа укреплялась связью из полосного железа и круглой распорки. К заднему швеллеру главной рамы прицепа приваривались петли, на которых крепился подвесной кронштейн запасного колеса. Колеса и шины использовались от автомобиля ЗИС-5.

Когда началась Великая Отечественная война, обычные кузова на прицепах заменялись артиллерийскими системами и их буксировали в основном гусеничные тягачи и тракторы.

КАЖДОМУ АВТОМОБИЛЮ СВОЙ ТИП ПРИЦЕПА

После войны производством бортовых двухосных прицепов для новых советских автомобилей ГАЗ-69, ГАЗ-51, ЗИС-150 и МАЗ-200 начинают заниматься несколько специализированных заводов: Ирбитский автоприцепный завод, Тираспольский завод автоприцепов, Сердобский машиностроительный завод, а кроме того производство одноосных и двухосных автоприцепов осваивают Ульяновский и Минский автомобильные заводы.

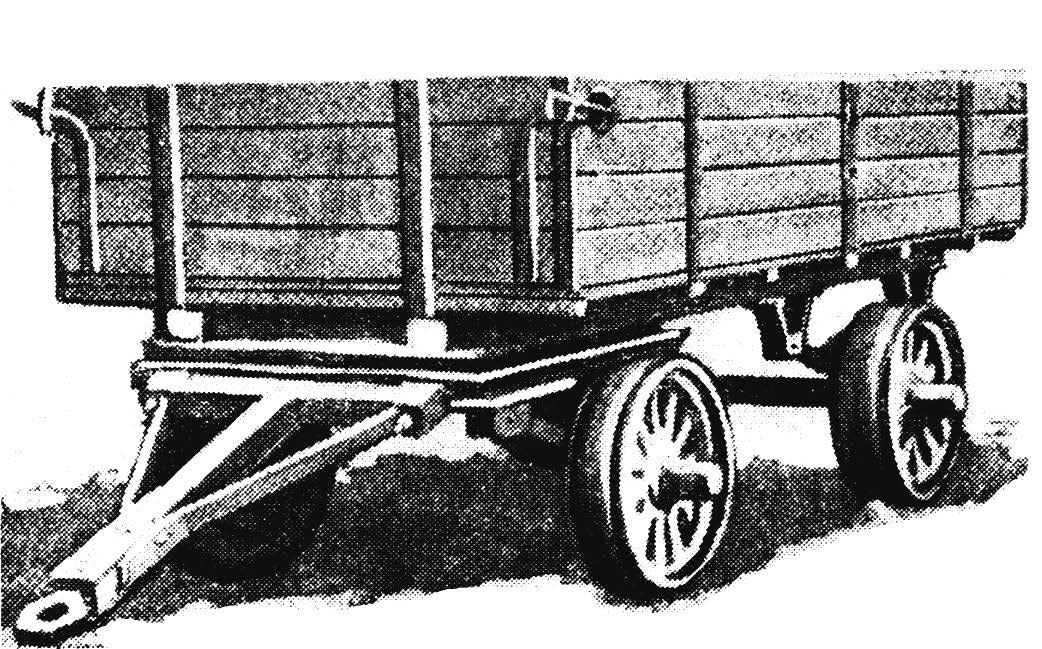

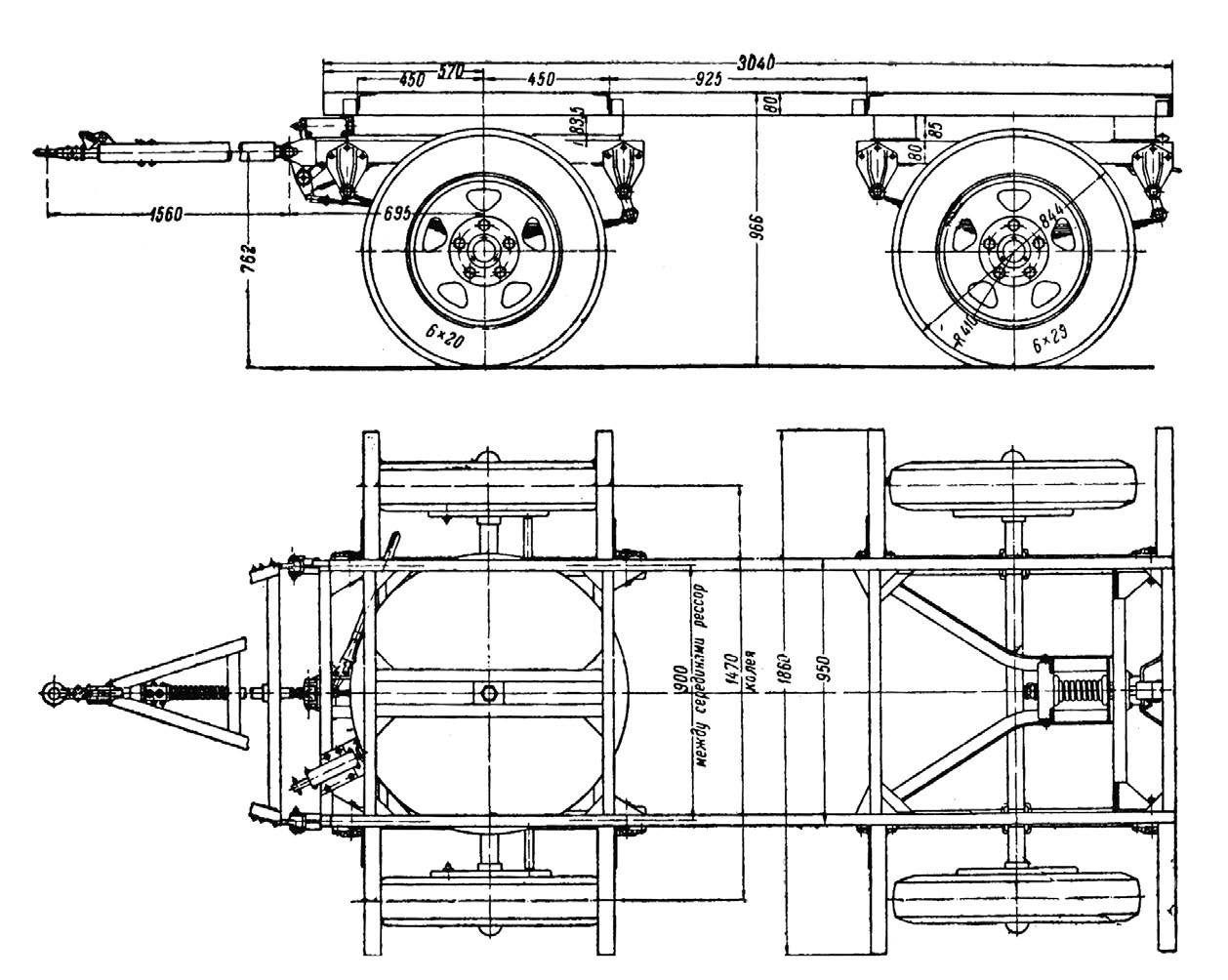

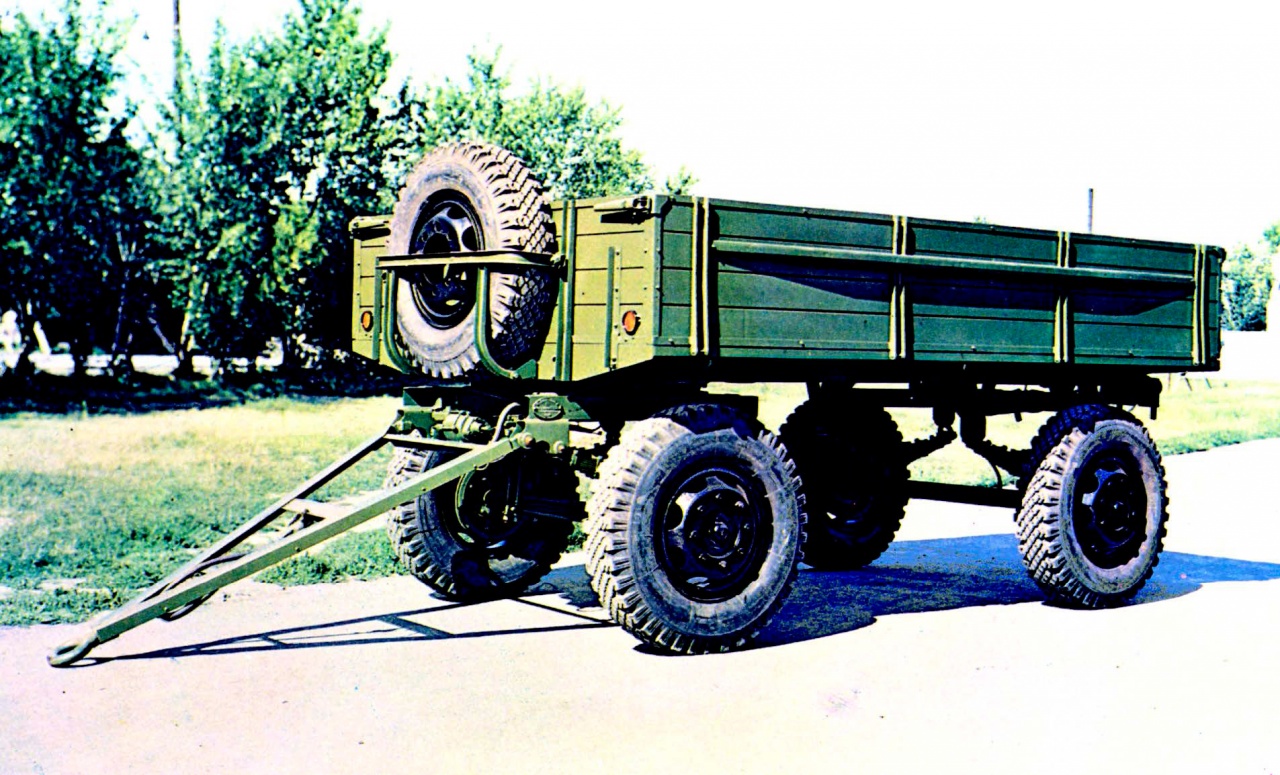

Самым распространенным двухосным автоприцепом пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века, несомненно, стал четырехтонный ИАПЗ-754В с передней поворотной тележкой и деревянной грузовой платформой с тремя откидными бортами. Рама этого прицепа состояла из двух прямых продольных лонжеронов, к которым приваривались четыре поперечины. К нижним полкам первой и второй поперечин приваривалась верхняя обойма поворотного устройства в виде кольца, согнутого из уголка. Прицеп имел поворотную переднюю тележку, сварная рама которой состояла из двух лонжеронов и двух поперечин, и треугольное дышло, сваренное из двух балок, соединенных тремя поперечинами. К передней части дышла прикреплялась кованая петля, к задним концам – звенья для соединения с поворотной тележкой. Поворотная тележка могла свободно поворачиваться на угол в 120 градусов.

Передняя и задняя оси прицепа с колесами и ступицами имели одинаковую конструкцию и являлись взаимозаменяемыми. Колеса использовались от автомобиля ЗИС-150: они имели диски со съемными бортовыми кольцами, и позволяли монтировать покрышки размером 9.00-20.

Привод тормозов был пневмогидравлическим и обеспечивал одновременное действие тормозов грузового автомобиля-тягача и прицепа.

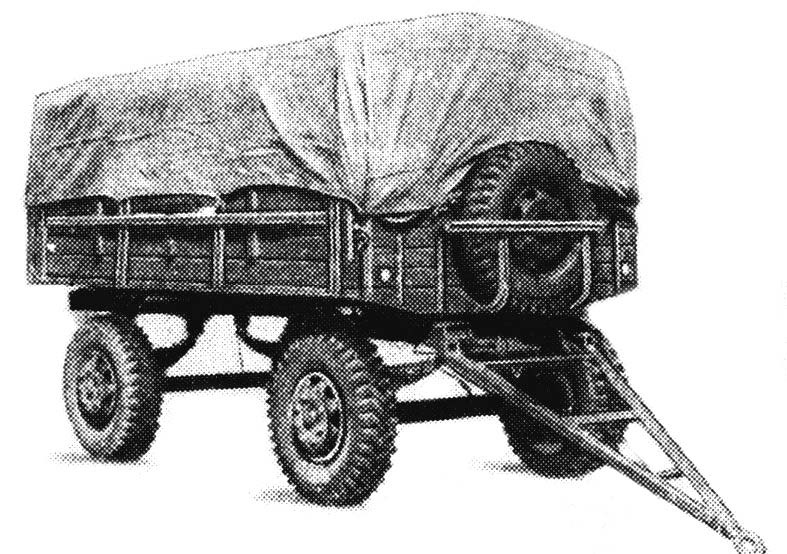

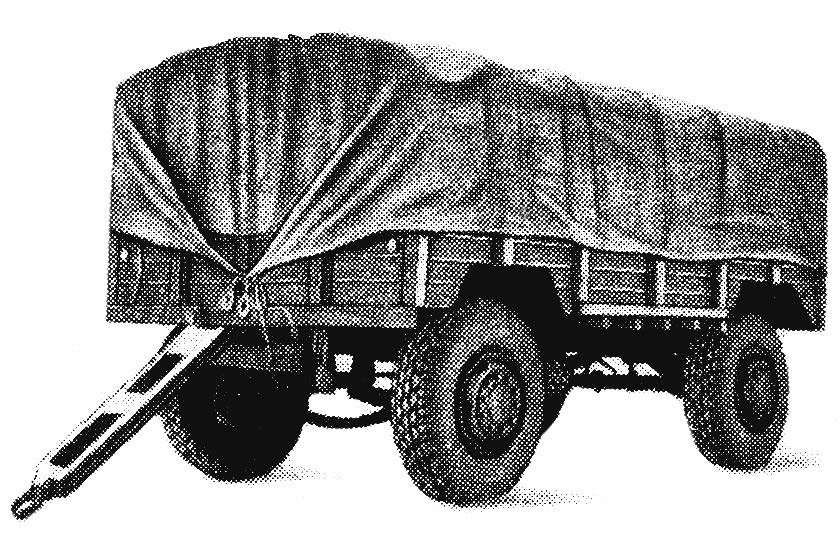

Основными модификациями ИАПЗ754В были модели ИАПЗ-754Т и ИАПЗ754Е. Первая имела грузовую платформу с бортами увеличенной высоты, снабжавшимися съемным тентом и предназначалась для буксировки тягачом ЗИС-151.

Прицеп ИАПЗ-754Е имел оси, изготовленные из труб с приваренными цапфами, поворотный круг, состоящий из верхнего и нижнего колец, шариков и соединительной проволоки. Верхнее кольцо болтами крепилось к раме, а нижнее – к поворотной тележке. Поворотный круг требовал регулярной смазки солидолом через каждые 4000 километров пробега. Для нагнетания смазки через масленки было необходимо поворачивать переднюю тележку, чтобы она равномерно распределялась между шариками.

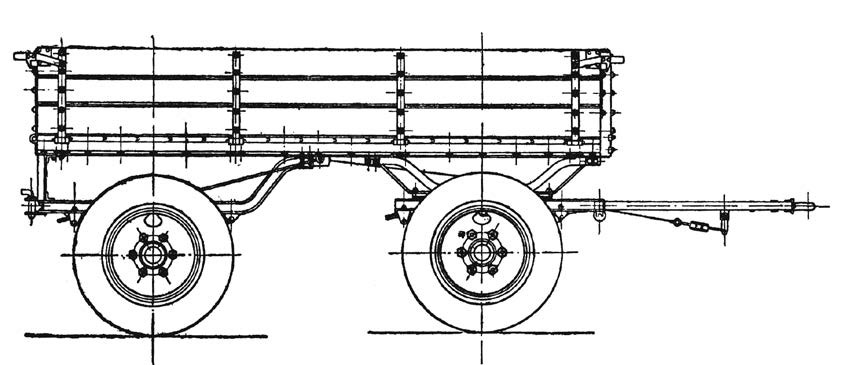

Двухосный низкорамный прицеп СМЗ-710 (2-ПН-2), выпускавшийся с 1953 по 1858 годы Сердобским машиностроительным заводом, предназначался для эксплуатации с автомобилями-тягачами ГАЗ-51 и ГАЗ-63. Он имел грузоподъемность 2000 кг, деревянную платформу и передние управляемые колеса. На базе ходовой части этого прицепа выпускалось шасси СМЗ-710Б без платформы, предназначенное для монтажа различных специальных установок. Поворот прицепа во время движения осуществлялся за счет поворота передних колес при помощи дышла, которое поворачивалось в горизонтальной плоскости вправо или влево при повороте тягового автомобиля.

С поворотным кулаком дышла жестко соединялся рычаг, который через переднюю продольную тягу поворачивал рычаг поворотного кулака левого колеса вокруг шкворня. Поворотные кулаки правого и левого колес соединялись между собой расположенной сзади поворотной трапецией от автомобиля ГАЗ-51, поэтому с поворотом левого колеса поворачивалось и правое. Поворот колес ограничивался путем ограничения поворота дышла в горизонтальной плоскости.

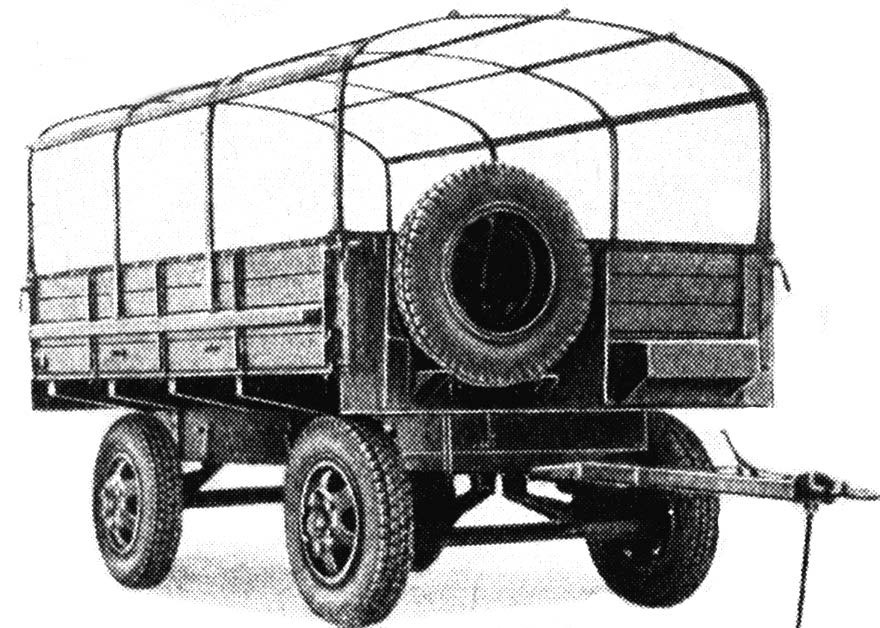

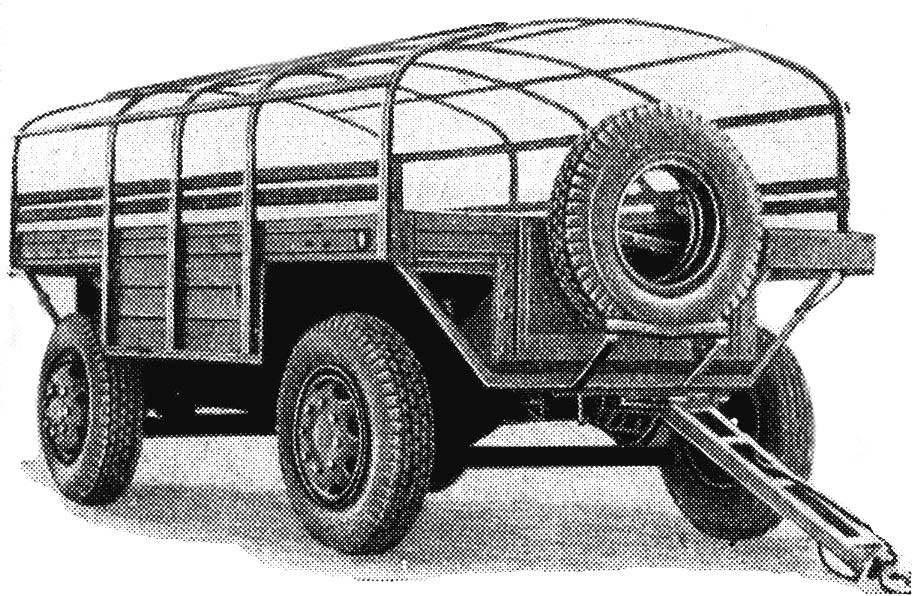

Тот же завод с 1958 по 1960 годы строил также автоприцепы СМЗ-810 и СМЗ-810А грузоподъемностью 4000 и 4500 кг для работы в составе автопоездов с автомобилями ЗИС-150 и ЗИС-151. Первый имел деревянную платформу с металлическим каркасом и только задним открывающимся бортом. Платформа оборудовалась тентом и имела надколесные ниши. Модификация СМЗ-810А выполнялась без грузовой платформы и комплектовалась только крыльями.

Оба прицепа имели клепаные рамы, состоявшие из двух параллельных штампованных балок коробчатого сечения, связанных пятью штампованными поперечинами, и усиленные косынками. Прицепы имели поворотное устройство автомобильного типа с поворачивающимися передними колесами и трапецией с приводом от дышла. Дышло допускало поворот каждого колеса из среднего положения на 26 градусов и образовывало собственный угол отклонения от среднего положения. Поворот дышла ограничивался упорами, установленными на верхней части кулака.

ПРИЦЕПЫ, ВЫПУСКАВШИЕСЯ АВТОЗАВОДАМИ

В первые послевоенные годы производством в СССР самых легких и самых тяжелых автомобильных прицепов-платформ занимались Ульяновский и Минский автомобильные заводы.

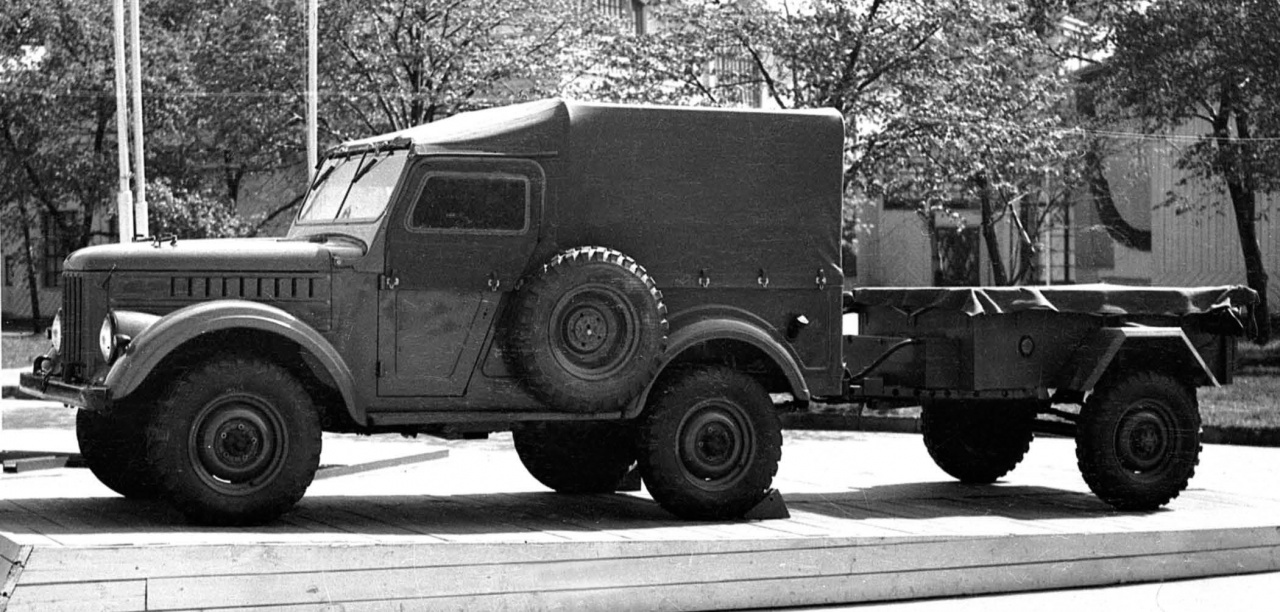

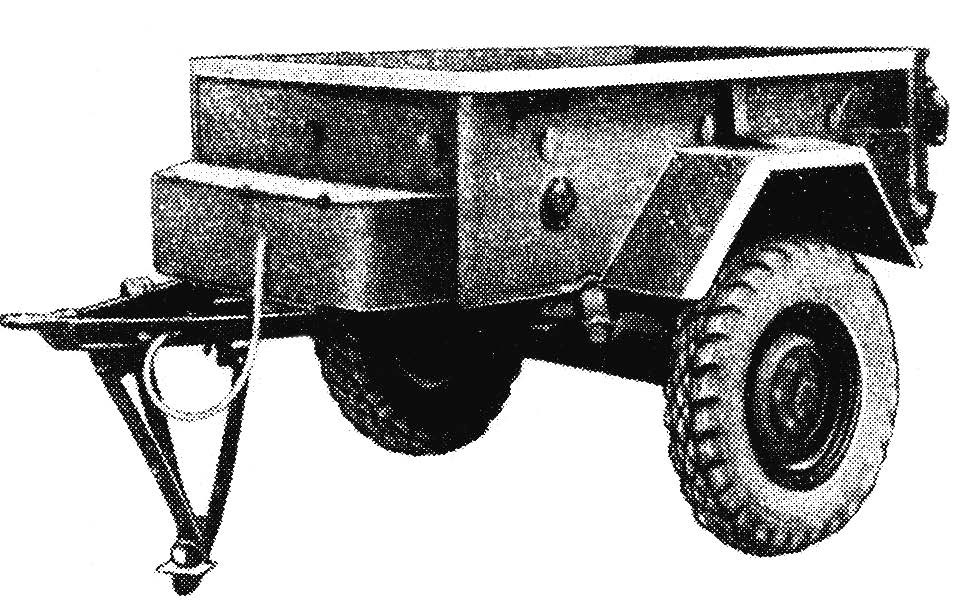

УАЗ с 1953 года освоил выпуск одноосного полутонного прицепа ГАЗ-704 для работы в сцепе с автомобилями ГАЗ-69, ГАЗ-69А и, позднее, УАЗ-450. Прицеп снабжался цельнометаллической платформой с откидным задним бортом. Борта платформы с наружной стороны имели крюки для увязывания груза или закрепления брезента. Платформа крепилась к стальной раме из гнутых профилей при помощи сварных швов. Дышло прицепа изготавливалось как одно целое с рамой. Для удержания отцепленного прицепа в горизонтальном положении дышло в передней части снабжалось упорной откидной стойкой, которая в транспортном положении складывалась и крепилась к дышлу. На задней поперечине рамы прицепа имелся буксирный прибор для присоединения следующего прицепа. Прицеп не имел собственных тормозов и останавливался под действием массы автомобиля-тягача. В передней части устанавливался ящик для укладки тента и инструмента.

Минский автозавод с 1955 года освоил производство 6 и 6,5-тонных двухосных автоприцепов МАЗ-5207В и МАЗ-5243. Двухосный низкорамный прицеп МАЗ5207В предназначался для работы в сцепе с тягачами МАЗ-200 и ЯАЗ-210. Он имел сварную раму, выполненную из профильного проката. На раме устанавливалась деревянная платформа с металлической окантовкой и задним откидным бортом, платформа выполнялась съемной и крепилась к раме при помощи стремянок.

Благодаря соответствующей конструкции стоек, на боковых бортах платформы можно было устанавливать легкосъемный тент. По желанию заказчика, прицеп мог поставляться без платформы, дуг и тента. Дышло МАЗ-5207В было выполнено из двух частей, связанных при помощи шарнира. Задняя часть дышла – литая и при помощи шкворня соединялась с балкой передней оси, а передняя изготавливалась из швеллера и несла тяговую петлю. Дышло снабжалось стопором, позволяющим «осаживать» прицеп. Поворот дышла в горизонтальной плоскости обеспечивался посредством шкворня, а в вертикальной – шарниром, соединявшим составные части дышла. Двухосный прицеп МАЗ-5243 грузоподъемностью шесть с половиной тонн выпускался с 1960 по 1965 годы и предназначался для работы с автомобилем-тягачом МАЗ-200. Он имел деревянную платформу с откидными задним и боковыми решетчатыми бортами, снабженными металлической окантовкой. Задний борт дополнительно оборудовался откидными брусьями. Ввиду большой длины, стойки боковых бортов стягивались цепью.

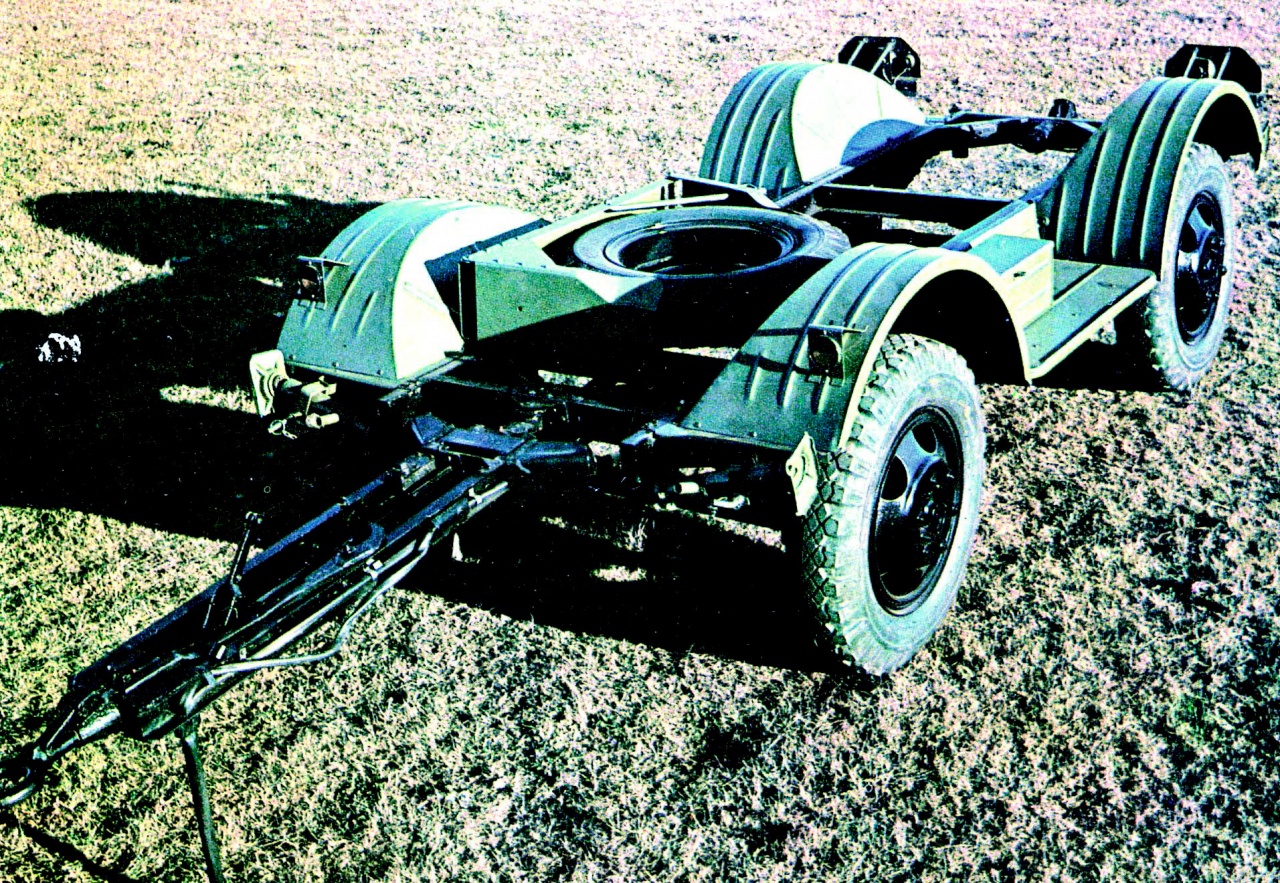

Сварная рама прицепа выполнялась из профильного проката с выгибом в передней части над поворотной тележкой. Рама поворотной тележки также была сварной и имела подрамник, к верхней части которого приваривалась опорная плита поворотного устройства с гнездом под шкворень. К нижним полкам продольных балок поворотной тележки приклепывались кронштейны рессор, а в передней их части кронштейны для дышла.

Для движения задним ходом на поворотной тележке имелся стопор, позволявший жестко соединять поворотную тележку с рамой прицепа. Дышло треугольной формы изготавливалось из профильного проката. В передней части оно имело съемную тяговую петлю, а сзади к нему приклепывались литые ушки, соединяющиеся с прицепом двумя пальцами. В передней части МАЗ-5243 под рамой устанавливалось запасное колесо.

Итак, в этой статье мы остановились на первых двухосных отечественных автомобильных прицепах с бортовыми платформами, которые выпускались серийно заводами автопрома СССР. Однако общего годового выпуска автоприцепов равного 20 000 штук в год явно не хватало народному хозяйству, поэтому автопредприятия своими силами делали прицепы из компонентов списанных грузовых автомобилей.

Количество таких автоприцепов было бесконечным, как и типы их конструкций. Конечно, кроме просто бортовых существуют автоприцепы-самосвалы, автоприцепы-цистерны, автоприцепы-фургоны, автоприцепы с установленным ни них специальным оборудованием. Однако это темы для отдельных статей.